(通讯员:杨振博)7月13日,重庆外语外事学院"三下乡"社会实践团队走进永川区松溉古镇,探访了当地传统油纸伞制作技艺。在古朴的作坊里,非遗传承人罗钞、涂疆蜀夫妇向同学们展示了这项传承千年的手工技艺,更道出了背后不为人知的匠心故事。

(图为油纸伞店铺门匾 摄 杨振博)

"制作一把好伞,要从选对竹子开始。"涂老师指着院中晾晒的竹料介绍道。每年立冬后,夫妻俩都要亲自上山挑选五年以上的老楠竹。"竹子要笔直匀称,竹节要长。"砍下的竹子需经过三个月的晾晒,待其自然脱水后,才能用于制作伞骨。团队成员看到,院子里整齐排列的竹料在阳光下泛着金黄色的光泽,仿佛在诉说着时光的故事。

(图为店铺所售卖的油纸伞 摄 杨振博)

在工作室里,不善言辞的罗钞老师正专注地在伞面上描绘着花鸟图案。这位美术专业出身的传承人,将学院派的艺术功底与传统工艺完美融合。他告诉同学们:"画伞面最讲究耐心,一笔画错整把伞就废了。"在他笔下,一朵朵山茶、一只只飞鸟渐渐跃然伞上,让朴素的油纸伞变成了精美的艺术品。

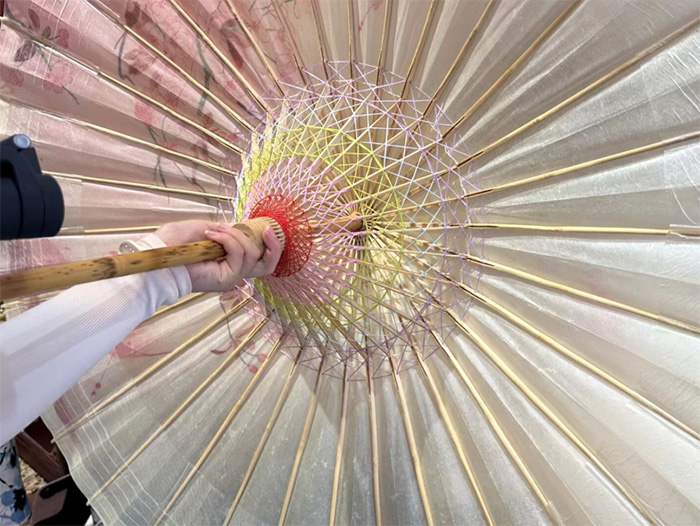

(图为罗钞妻子向实践团展示油纸伞 摄 杨振博)

涂老师详细讲解了油纸伞的制作流程:"从选竹到成品,要经过选料、制骨、穿线、糊纸、上油等上百道工序。"她现场演示了关键的穿线步骤,细密的针脚在伞骨间灵活穿梭。"桐油要刷七遍,每一遍都要等完全干透。"涂老师强调,"这样做出来的伞才能既防水又耐用。"

(图为罗钞妻子向实践团指导老师介绍油纸伞 摄 杨振博)

青石巷尾,罗钞老师轻挑竹篾,古镇的晨雾裹着桐油香,在伞骨间缭绕成歌。那开合间的沙沙声,不是旧年叹息,而是松溉码头上千年不散的市声。老茶馆的檐角撑开三十六道油纸伞,伞面上游走的綦江波纹,忽地活了——青年指尖的彩墨撞上祖传的矾绢,便溅出星子般的蓝染。忽然懂得,这伞骨里绷紧的何止是韧竹,更是松溉人“晴雨皆从容”的筋骨,在非遗的传习中,我们接过的分明是一方能移动的故乡。