为深入探寻底蕴深厚的民族文化,传承发扬非物质文化遗产,坚定文化自信,助力乡村振兴,7月13日,东方语学院“寻韵昌州古郡,焕新永川乡脉”实践团奔赴重庆市永川区松溉古镇,开启了一场探寻油纸伞古法技艺奥秘的文化之旅。实践团通过参观学习,沉浸式体验油纸伞的历史传承与精妙工艺,并拜访了坚守技艺的非遗传承人。

(图为实践团与传承人在油纸伞店门口合照)

传承人热情接待了实践团成员,如开启尘封的典籍,将油纸伞源远流长的历史脉络、繁复精密的制作流程以及独具风韵的艺术特色,向成员们娓娓道来。在其弥漫着古朴馨香的工作室内,一把把精美的油纸伞宛如绽放的艺术之花。成员们近距离观赏,瞬间被其绚丽的色彩、细腻的纹样和精湛的工艺所震撼,仿佛步入了一个凝结着诗意与匠心的奇妙世界。

(图为非遗油纸伞)

永川油纸伞起源于朱沱古镇,作为昔日古镇“七十二行”中不可或缺的一环,其鼎盛时期曾诞生了当地首家专业油纸伞工坊,成为巴渝地区重要的民俗文化象征。

(图为传承人讲解油纸伞工艺)

非遗传承人罗钞手持竹骨,如同握紧了时光的记忆,向成员们深情讲述:“一把油纸伞,恰似一位历经沧桑的行者,需经选竹、削骨、裱纸等七十二道繁复工序的淬炼方能成形。这竹骨,必精选三至五年生的楠竹,其韧性如筋骨,足以撑起伞的脊梁,历久弥坚。”言罢,他将竹条轻浸于沸水中煮制,氤氲的热气仿佛是对古老智慧的无言礼赞。“这是防虫防霉的祖传秘法,每一道工序都不可或缺,闪耀着先人的智慧,容不得半点懈怠。”罗师傅的话语间充满了对传统的敬畏。此次探访,宛如一场心灵的洗礼,让成员们深切体悟到:每一把油纸伞,都是历史长河与匠人巧思交织而成的活态史诗,是岁月沉淀下熠熠生辉的文化瑰宝。

(图为传承人讲解木马使用方法)

尽管油纸伞技艺曾因尼龙伞的普及而式微,但传承人们从未停止思考与探索。他们坚守传统工艺精髓,同时融入现代设计理念,并借助政府支持的非遗研学项目,吸引八方游客亲手体验,为油纸伞文化注入了新的生命力,推动其活态传承之路越走越宽广。

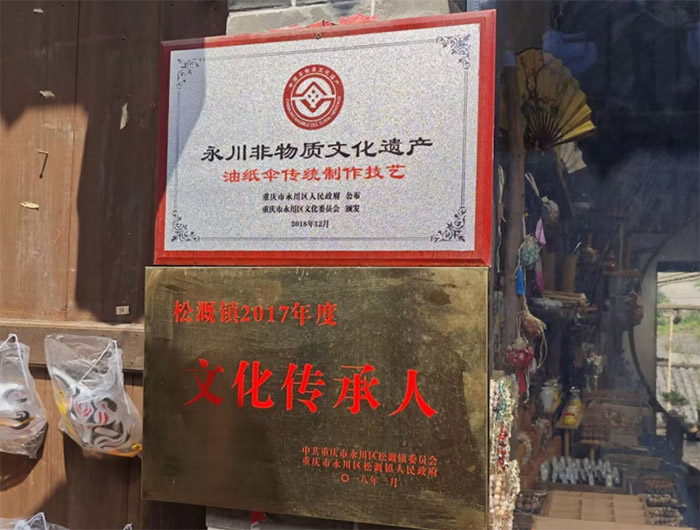

(图为非遗文化遗产牌匾)

通过本次活动的深入参观、沉浸学习,实践团成员深刻领悟到,永川油纸伞不仅是中国珍贵的非物质文化遗产,更是中华民族坚韧不拔、精益求精的工匠精神的生动写照。作为肩负时代使命的新青年,我们更应自觉践行工匠精神,以技能筑梦强国之路,积极投身于非物质文化遗产的守护、传承与发扬光大之中。不忘历史根脉,方能开辟美好未来;善于传承精华,才能实现更卓越的创新。

作者:李兴胤

来源:重庆外语外事学院“寻韵昌州古郡,焕新永川乡脉”三下乡实践团