河南工业大学红星梦之队深耕滑州乡村实践 以青春之力绘就振兴画卷

6月27日至7月10日,河南工业大学外语学院英语2404班红星梦之队的5名队员,在指导老师王晓东的带领下,奔赴河南省安阳市滑县老店镇前物头村,开展了为期两周的暑期“三下乡”社会实践活动。这支平均年龄不到20岁的青年团队,带着专业知识与满腔热忱,扎根乡村沃土,用实际行动诠释“青年服务基层”的使命担当,为乡村振兴注入了鲜活的青春动能。

图为实践团队出发前动员。 张旭超 供图

团队量身制定了实践方案:聚焦“文化挖掘+教育帮扶+村务协助”三大方向,发挥英语专业优势,让实践内容既“接地气”又“有实效”。队员们提前分工,有的搜集滑县地区民俗资料,有的设计英语教学课件,有的学习基础农事知识,为校外实践做好了充分准备。出发前,杨二瑞老师特意召开动员大会,强调“要放下架子、扑下身子,真正做些村民需要的事”。

文化挖掘:让乡土故事“走出去”

“张大爷,您能再讲讲村里庙会的由来吗?”“李奶奶,这个木版年画技艺是从什么时候传下来的呀?”实践期间,这样的对话经常出现在队员们与村民的交流中。为了挖掘当地文化,队员们挨家挨户走访村里的老人、非遗传承人、村干部,用录音、笔记、拍照等方式,详细记录下庙会习俗、手工编织、传统美食制作等10余项具有地域特色的文化元素。

队员张亚凯在日记中写道:“当78岁的王爷爷展示木版年画的制作过程时,我突然明白,这些看似平常的习俗,都是乡村的‘根’。”为了让这些文化“活起来”,团队利用专业所长,将收集到的资料翻译成英文。为日后乡村旅游、对外交流提供了宣传载体。

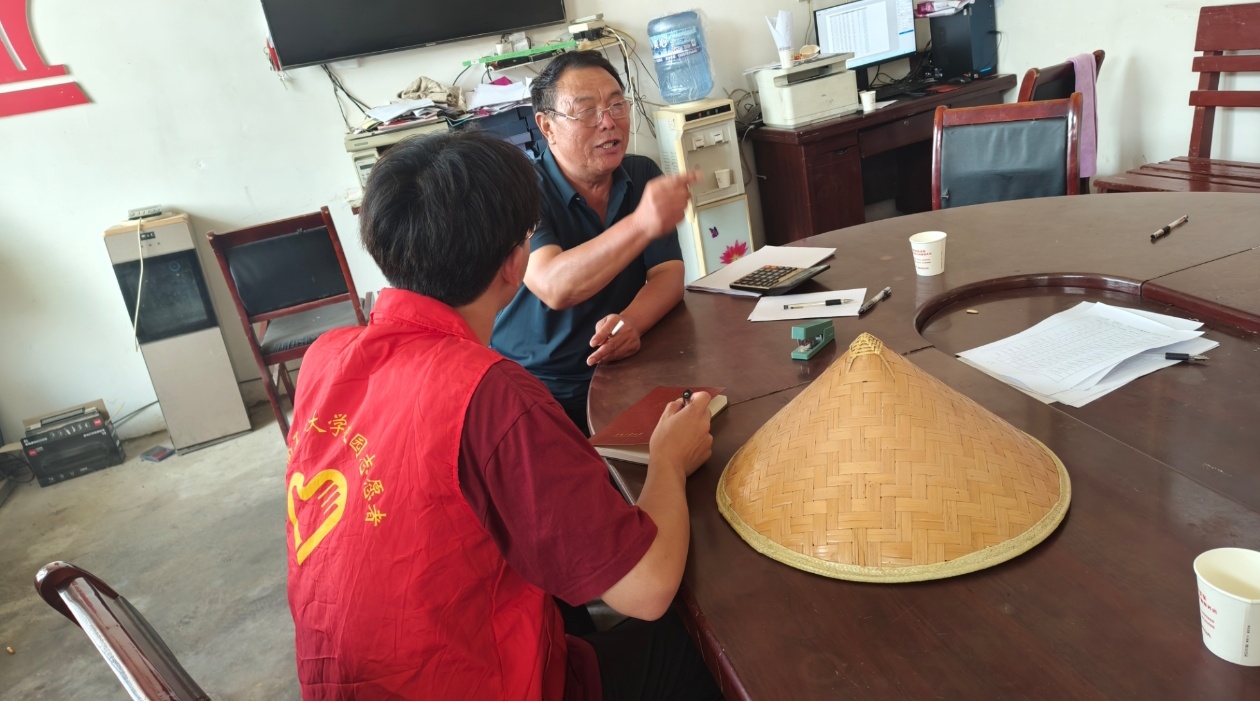

图为实践团队向村民收集材料。张亚凯 供图

英语课堂:让知识之光照亮乡村

“Hello!What's your name?”7月3日上午,前物头村村委会的活动室里传来朗朗的英语声。这是红星梦之队开设的第一堂公益英语课,20多名村里的孩子。

小组以趣味教学为主,通过动画片段、单词卡片、情景对话等方式,教授基础词汇和简单句型。

两周里,团队累计开展5次英语课。他们还制作了《乡村实用英语手册》,收录了100句日常用语和20个农业相关词汇,方便村民课后学习。村民李大姐笑着说:“以前总觉得英语离我们很远,现在跟着孩子们学了几句,说不定以后家里的桃子能卖到更远的地方呢!”

图为实践团队成员为实践地儿童授课。 王坤 供图

基层融入:用脚步丈量乡村温度

除了文化和教育工作,队员们还主动参与村务协助和农事劳动,沉浸式体验乡村生活。每天清晨,他们跟着村干部一起整理档案、录入村民信息,协助完成了村里的医保登记核对工作;下午则走进田间,帮村民摘桃子、除草、浇水。

在果园里,队员陈梓瀚第一次体验了摘桃,虽然汗水浸湿了衣服,手指被桃毛扎得发痒,但他觉得很有意义:“以前在超市买桃,只知道价格,现在才明白每颗桃子都来之不易。农民伯伯教我们怎么判断桃子熟没熟,怎么摘才不损伤果树,这些都是课本上学不到的知识。”这种“接地气”的实践,让队员们更深刻地理解了乡村振兴的内涵——不仅要靠产业和技术,更要靠对土地的热爱和对农民的共情。

通讯员张旭超