2025年7月,东南大学“汶礼光影实践团”以“青春赓续中华文脉”为使命,沿大汶口文化、儒家礼乐、泰山封禅至民间皮影的脉络,开展了深度社会实践。团队以“从远古器物到市井光影”为主线,在创造性转化中探寻山东文脉的连续性、统一性与包容性,试为“何以中国”交出青春答卷。一场跨越五千年的文明对话,在青春脚步中绽放新生。

足迹:丈量文明赓续的三重维度

文明探源:大汶口遗址的“活态解码”

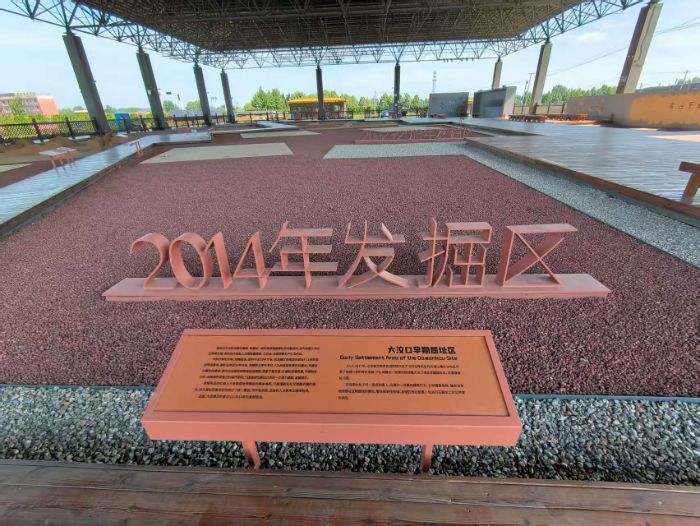

实践团首站走进大汶口国家考古遗址公园,通过陶器纹饰拓印、墓葬布局测绘等沉浸式体验,解析6000年前先民的工艺智慧与社会结构。通过参观大汶口遗址发掘区,队员们了解到大汶口考古工作始于1959年,正是建国后考古工作起步阶段,这侧面展现了大汶口文化在中华文明中的重要地位。此外,队员们见到了许多考古遗址模型,通过与工作人员的交流加深了对真实的考古工作的了解。在大汶口博物馆参观时,我们发现该遗址的房屋复原图几乎与半坡文化的房屋一模一样,这正是黄河流域不同区域“一体”的证明。

礼乐寻根:三孔与泰山的“双城记”

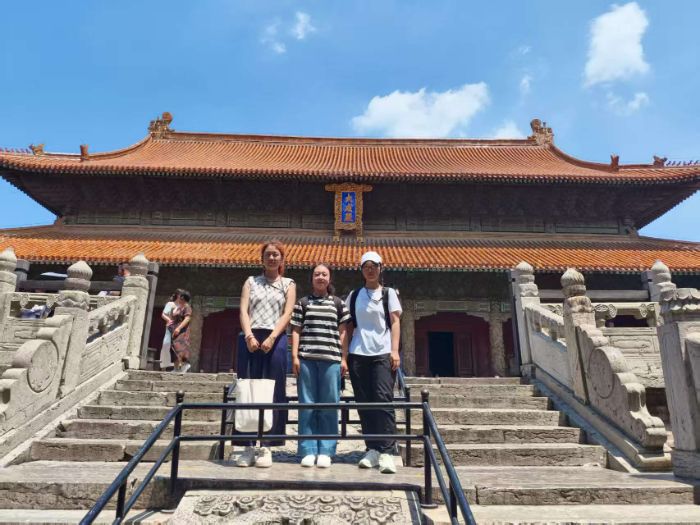

在曲阜“三孔”,团队聚焦建筑空间的政治隐喻——孔庙中轴线象征“礼序乾坤”,大成殿斗拱结构体现了“和而不同”的文化理念;参观孔庙时正好赶上了祭孔大典的模仿表演,鼓声隆隆,佾舞与乐律配合,达到金声玉振的效果,庄严而肃穆。登临泰山岱庙,我们从《泰山神启跸回銮图》壁画中解读封禅仪式如何融合自然崇拜与王权象征。从祭孔与封禅泰山中,我们可以看到:祭祀不仅是仪式,更是“统一性”的精神黏合剂。

非遗新生:皮影戏的市井蜕变

走进泰山皮影非遗传习馆,成员们体验了简易皮影制作,并沉浸式观赏了《泰山石敢当》等剧目,还学习了操纵皮影。之前,我们对泰山皮影的了解仅限于国家级非物质文化遗产之一和有名的石敢当。而当我们抚摸着皮影人细腻的纹理时,它在我们脑海中才变得具体而鲜活。皮影从祭祀影戏演变为街头娱乐,从帝王权贵走向平民百姓,这正是“包容性”的体现。如今,泰山皮影表演不拘于传统剧目,适度创新,还衍生出皮影书签、装饰画等周边产品,包容与创新是其保持生命力与传承活力的密码。

思辨:从山东密码到“两个结合”

大汶口文化与半坡文化中房屋的相似性,证明文明“连续性”非断裂重生;而皮影戏吸纳方言、戏曲、现代议题的演变,则彰显“创新性”本质是传统的延续方式;泰山封禅“天下一统”的象征与儒家“和而不同”的理念,为“统一性”与“和平性”提供核心支撑——这正是马克思主义群众观与中华民本思想深度契合的根基。

青春与文脉的双向奔赴

东南大学“汶礼光影实践团”的齐鲁之行,以青春脚步丈量五千年文脉。从大汶口陶器触摸“一体”的连续性基因,于孔庙礼乐与泰山封禅感悟“统一”的精神伟力,在皮影戏的市井蜕变中见证“包容”的生命律动。这场从远古器物到市井光影的文明对话深刻揭示:中华文脉因连续性而生生不息,因统一性而凝聚磅礴,因包容性而历久弥新。山东的“文明密码”正是“何以中国”的生动注脚。实践团在传统与创新的激荡中,体悟了“两个结合”,其活力正蕴于青年对文化基因的创造性转化。丈量文明,照亮前程;守护根脉,赓续文脉,青春当仁不让!