会宁剪纸,作为甘肃省白银市会宁县的传统艺术瑰宝,于2011年成功入选第三批国家级非物质文化遗产名录,成为中华民间文化走向世界的重要文化符号。这项诞生于黄土地的“指尖艺术”,既是寻常百姓节庆期间的装饰载体,更承载着民族的审美意趣与生活智慧,在农业生产、日常民俗、人生礼仪等世俗活动中孕育生长,以剪刀为笔、红纸为媒,勾勒出情感世界、生存状态与民俗风情的生动图景。

为深入探寻会宁剪纸这一非遗技艺的传承脉络与发展现状,兰州交通大学“寻找最美陇原笑脸”暑期社会实践团于7月19日赴定西市,对国家级剪纸传承人刘伟先生展开深度访谈,并参观其工作室。成员们全程认真记录,通过摄影、摄像等方式系统保存创作细节与传承经验,近距离感受剪纸艺术的文化温度与生命力。

剪纸介绍:我用剪刀讲故事,每一刀都有来头

推开刘伟先生剪纸艺术工作室的门扉,满墙满窗的剪纸作品如红云般扑面而来……刘伟先生向实践团成员介绍到,他的剪纸创作,既深植黄河流域与陇原大地的文化根脉,又彰显鲜明的时代特征,尤以人物肖像剪纸见长。从中外政要、科学巨擘到农工士商、市井百姓,皆能通过其灵巧的剪刀与精准的刀法,在红纸上呈现出栩栩如生的艺术形象。据统计,刘伟先生创作的各类剪纸作品已逾千幅,每一幅都凝聚着对生活的观察与对艺术的追求。自2000年起,刘伟先生便在定西市租设专门店面,系统地将剪纸作品装裱展示,开创了会宁剪纸市场化、艺术化展示的先河。更值得关注的是,他创新性地将“甘肃元素”融入创作:以红军会宁会师旧址为灵感,打造《伟人毛泽东》《十大元帅》《历史的丰碑》等“红色剪纸”系列,传递厚重红色文化;结合会宁马家窑彩陶文化,创作简洁古朴的“彩陶剪纸”系列;依托敦煌壁画等符号,推出“大梦敦煌”系列;融合《道德经》《千字文》《孙子兵法》等经典,打造“书法剪纸”系列。这些尝试不仅拓展了剪纸的艺术边界,更让传统技艺焕发出新的时代活力。实践团成员在参观过程中,详细记录了各系列作品的创作背景与艺术特色,并与刘伟先生展开深入探讨。实践团成员驻足于每一幅作品前,或惊叹于“红色剪纸”中领袖眼神的传神,仿佛能从镂空的光影中读懂那段峥嵘岁月的坚定信仰;或沉醉于“彩陶剪纸”里古朴纹路的韵律,指尖轻触间似能听见千年文明在纸间流淌的回响;或感慨于“书法剪纸”中文字与图案的共生,笔墨的筋骨与剪纸的巧思交织成独有的文化密码,让人在传统与创新的碰撞中久久回味。

访谈实录:一把剪刀,一段与剪纸相守的光阴

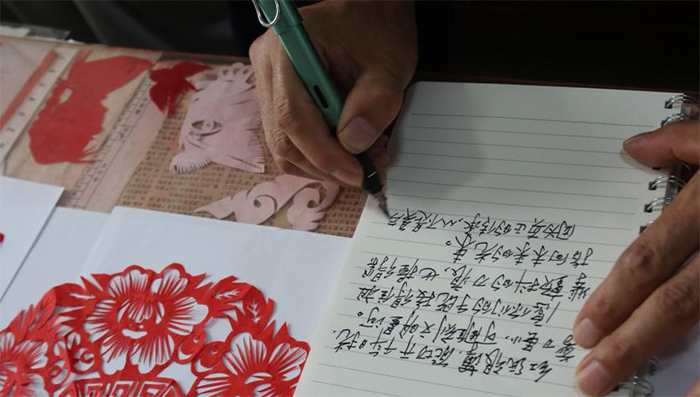

参观结束后,实践团成员与刘伟先生展开深度访谈。刘伟先生分享到,他与会宁剪纸的结缘,可追溯至其童年时期。刘伟先生最初接触会宁剪纸,源于童年时农村过年剪窗花的氛围,奶奶、妈妈和姐姐都会剪,他觉得有趣便跟着学,从此爱上剪窗花并一直坚持至今。如今年年过六十,他仍记得奶奶有个木盒子,里面装着一本旧书,书里包着许多剪好的窗花,那些作品深深吸引着他,于是他先从研究画法开始,从用树枝在地上画,慢慢学着在纸上剪,奶奶的那本旧书也成了他童年关于会宁剪纸最深刻的记忆。刘伟先生将剪纸的起源、传承和创新演变过程向成员们娓娓道来,并现场剪纸示范,灵巧的剪刀在纸上翻飞游走,片刻间便勾勒出栩栩如生的山羊花样与吉祥图案,让在场成员直观感受到传统剪纸艺术的精妙魅力与鲜活生命力。

谈及会宁剪纸的现状,刘伟先生向成员们介绍到,自2011年会宁剪纸被列为国家级非遗传承项目后,目前传承现状良好,国家级非遗传承人有刘伟先生1人,省级传承人有8人,市级传承人有97人,县级传承人有二百余人,非遗传承人群体较为庞大;传承方式也多样,包括现场手把手教学、直播传播教学,同时在会宁的28所学校建立了剪纸社团并邀请传承人授课、以及文化馆每年举办针对爱好者的剪纸指导培训班,让更多人接触并爱上这门艺术,为传承注入源源不断的新生力量;推广传播也很广泛,剪纸传承人们通过线上短视频、直播、文创作品等方式破圈,吸引更多年轻群体关注;此外,剪纸传承人通过线下参加各类文化展览、国际交流活动,让会宁剪纸走出国门,走向世界,成为全球共享的文化瑰宝,绽放中国非遗独特的艺术魅力。

致青年:剪纸里有咱的根,别丢了

谈及对青年学子关于非遗保护和传承的期望,刘伟先生认真地说:“一把剪刀,裁得尽红纸,裁不尽乡愁;一代传人,守得住手艺,守得住根脉。愿会宁剪纸,在年轻人手里,剪得更红、更艳!”刘先生的肺腑之言,既藏着对传统文化根脉的敬畏坚守,也饱含对青年创新力量的热忱期许,如一束跨越时光的星火,照亮了传承与突破交织的成长之路。

刘伟先生特意为每一位实践团成员现场剪了一张“侧影”:只需一眼,刘伟先生就能迅速捕捉到人物的面部轮廓、五官比例和神态特征,那些藏在眉眼间的情绪、岁月留下的痕迹,都被他敏锐洞察。紧接着,他拿起剪刀和红纸,神情专注,剪刀开合间,节奏明快而流畅,如灵动的舞者在红纸上跳跃。整个过程一气呵成,无需任何草稿。不到一分钟,一幅栩栩如生的人物侧影剪纸便诞生了。纸上的人物,无论是高挺的鼻梁、微翘的嘴角,还是独特的发型,都精准还原。这份“一眼成画”的技艺,让实践团成员惊叹不已,深刻体会到非遗传承人“手中有刀,心中有魂”的艺术境界。

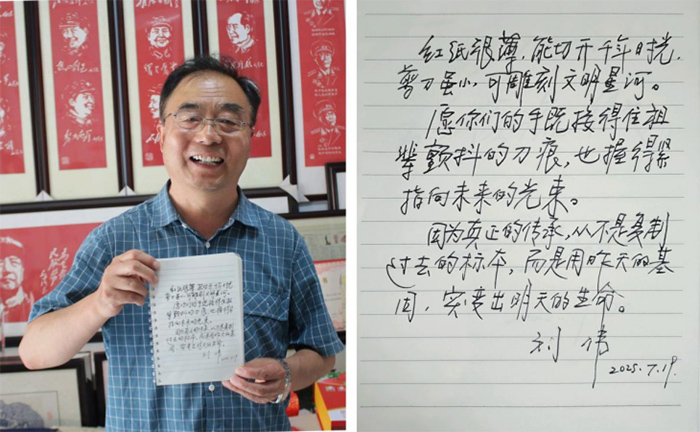

笑脸与寄语:愿剪纸之花,开在更多人心头

采访最后,实践团记录了刘伟先生的“最美笑脸”。镜头里,他捧着刚刚为青年写好的寄语,阳光透过窗棂落在他的鬓角,笑容里有对剪纸的热爱,有对传承的笃定,更有对青年接力传承的期许。他的时代寄语,就像他的剪刀一样坚定有力:“红纸很薄,能切开千年时光。剪刀虽小,可雕刻文明星河。愿你们的手既接得住祖辈颤抖的刀痕,也握得紧指向未来的光束。因为真正的传承,从不是复刻过去的标本,而是用昨天的基因,突变出明天的生命。”所以,非遗传承的意义就在于此:有人坚守,有人接力,让老手艺在时光里永远鲜活,让文化的根脉,在每一代人的手里,越扎越深。

这场与剪纸艺术的对话,不仅是一次技艺的观摩,更是一场文化的传承。当传统剪纸遇上甘肃元素,当非遗技艺碰撞时代创新,刘伟先生用一把剪刀、一张红纸,为传统技艺注入了新的生命力,也让世界看到了:非遗的“活态传承”,正在这片土地上,剪出更绚丽的未来。当青年的目光开始注视非遗这片广袤的土地,青春力量的注入,正在重塑非遗的生态,它让会宁剪纸不再局限于黄土地的窗棂,而是以更开放、更包容的姿态走向未来。实践团成员深刻体会到,青年学子的使命,正是成为这场文化接力的“中间段”——既承接祖辈的技艺与记忆,又以创新为传统赋予新的生命力,让非遗的根脉在时代的土壤中扎得更深、更稳。正如刘伟先生所言:“文化的根脉,需要在每一代人的手中越扎越深。”青年人,更应以青春之力,为非遗文化的传承注入新活力,让这项“指尖上的非遗”乃至千万历史文化的灯火在新时代绽放更加璀璨的光彩!

文|蒋鑫 刘锐涵 李肖

图|赵博