如何将红色血脉的滋养与心灵健康的守护有机融合,为乡村儿童成长注入双重动力?2025年7月,淮北师范大学教育学院“红心润心·语韵乡村”实践团队8名心理学研究生,深入濉溪县、烈山区,创新推出“红色文化浸润+心理健康教育+普通话推广”三维融合模式,开展为期两周的暑期社会实践,为提升乡村留守儿童内生动力探索出一条可复制的实践路径。

调研先行:精准定位乡土教育痛点 7月5日至8日,团队以烈山区和村及周边地区为调研范围,采用“问卷调查+实地访谈”相结合的方式,对不同年龄段、不同职业的村民展开全面调研。调查结果显示,当地普通话普及率有待提高,尤其是青少年群体,虽在学校接受过普通话教育,但日常交流中仍以方言为主;更关键的是,团队发现当地留守儿童普遍存在语言表达不自信、对自身能力认知模糊、对家乡红色历史了解甚少等心理发展难题。

“单纯的理论说教对孩子效果有限,必须从他们脚下的土地里找答案。”团队负责人杜琨宝表示,调研结果让团队明确了方向:要将当地红色资源、语言推广与心理疏导结合,让教育内容更贴近孩子生活,更易引发情感共鸣。

资源整合:让红色基因成为"活教材"

资源整合:让红色基因成为"活教材" 为让实践内容“接地气、有温度”,7月9日至11日,团队分两条线展开素材收集。

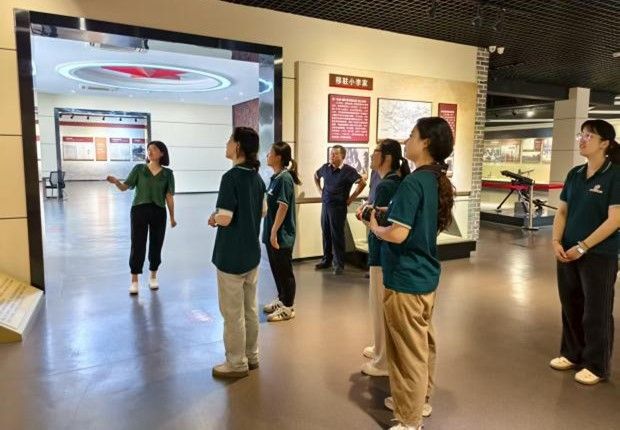

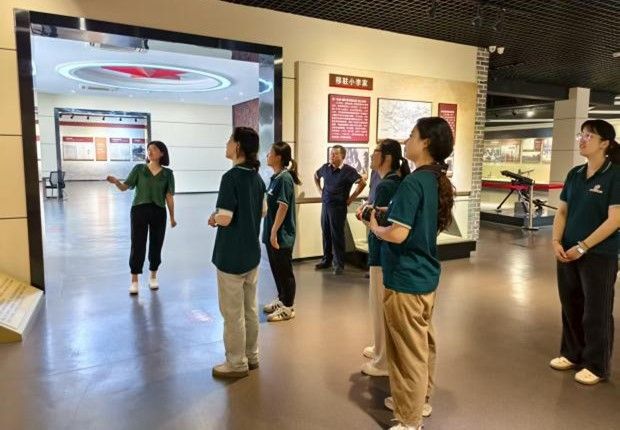

一方面,团队走进淮海战役双堆集烈士陵园、淮海战役总前委旧址临涣文昌宫和韩村镇淮海村小李家、淮海战役华东野战军指挥部旧址草庙村、中共濉溪支部陈列馆等红色场馆,通过实地参观、聆听“中国好人”陈文章、李华松讲述淮海战役支前故事,整理出多份淮北红色故事讲稿,让团队成员人人熟记,为后续教学储备“红色养分”。

另一方面,在和村社区党总支副书记赵永莲的协助下,团队寻访了4位见证和村发展的“身边榜样”——带领村民打造“万亩果园”的“安徽好人”老支书刘长礼、敢为人先的“苹果大户”张丙明等。通过与他们深入交流,团队详细记录和村苹果产业从无到有、从弱到强的发展历程,挖掘出乡村振兴背后的奋斗精神。实践团队将这些素材融入后续推普课程的核心内容,实现语言学习与红色基因传承的双重目标。

多元活动:实现“三维融合”育人目标

多元活动:实现“三维融合”育人目标 7月12日起,团队联合烈山区教育局、和村社区“两委”及和村小学,针对30余名留守儿童开展了一系列以“红色文化引领・趣味推普行动”为主题的教育活动,将前期积累的红色资源、乡土故事,通过心理思政课、朗诵演讲比赛和红色诗词书法大赛等多元形式,让“三维融合”真正落地。

普通话推广环节,团队结合留守儿童语言特点,设计“声音猜猜猜”“语言小侦探”等互动游戏。播放安徽方言“白(bei)色”与普通话“白(bai)色”对比音频时,学生张怡涵恍然大悟:“原来奶奶说的不是错别字!”直观对比让孩子轻松理解规范语言,逐渐消除普通话表达羞耻。

红色文化浸润与心理健康引导贯穿全程。7月19日,团队开展“普通话革命诗词朗诵”“红色主题演讲”“红歌演唱”活动,同步举办“童心向党・笔墨传情”红色诗词书法大赛,优秀作品通过“书法电子展”传播。孩子们在活动中提升语言表达能力,更在重温历史中增强家乡认同感与自我价值感。

“这些红色故事通过孩子们的演绎,让老一辈的奋斗精神有了新传承。”和村社区党总支副书记赵永莲感慨道。不少陪同孩子的爷爷奶奶也表示,通过活动对红色精神有了更深刻的理解,今后会更注重引导孩子了解家乡历史、传承红色基因。

实践结束后,团队与烈山区教育局、和村社区“两委”及和村小学建立了长效合作机制,为后续持续开展乡村儿童关爱工作奠定基础。正如杜琨宝所说:“当我们与留守儿童共同绘制‘感恩树’时,我们都在重新定义成长的意义。”这场青春与乡土的“双向奔赴”,将红色文化与心理培育相融合的理念播撒向广阔田野,为乡村振兴贡献了青春的智慧与力量。

(通讯员韩悦汪莹)