为深入贯彻习近平总书记关于“用好红色资源,赓续红色血脉”的重要指示精神,积极响应大学生暑期文化、科技、卫生“三下乡”社会实践活动的号召,在指导老师郝倩的带领下,榆林学院外国语学院赴米脂“讲红色经典,燃奋斗之光”实践团圆满完成了为期15天的杨家沟之行。7月31日,这场意义深远的实践活动在不舍的告别中画上句点,更在每位队员心中镌刻下深刻的成长印记。

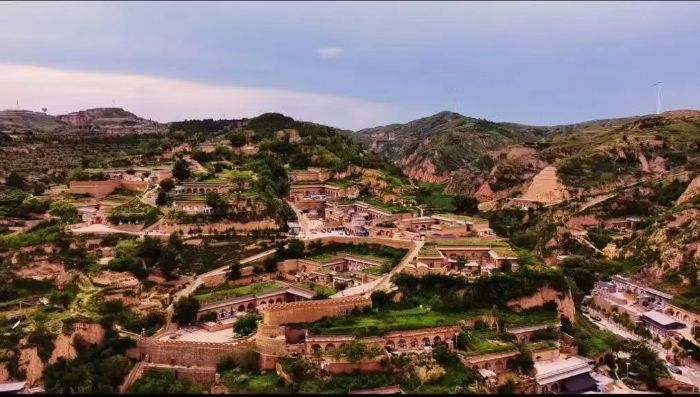

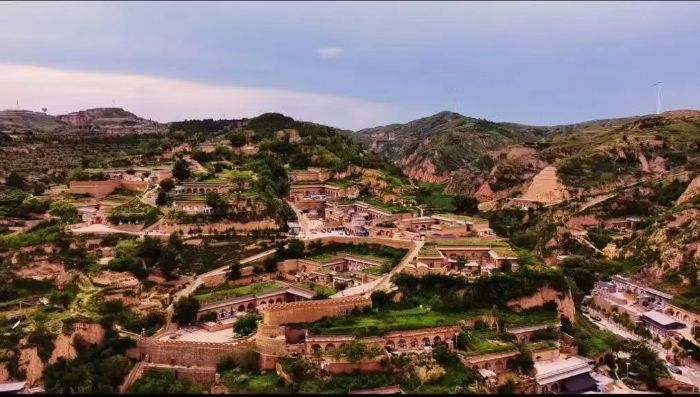

十五个日夜,队员们的足迹遍及杨家沟的角角落落。他们从厚重的红色文化出发,探寻这片土地多元的人文肌理:在纪念馆的展陈前,深挖革命故事,触摸烽火岁月里跳动的信仰脉搏;于中西合璧的建筑群落间驻足,细品砖雕木刻中流淌的匠心与时光沉淀;更循着历史脉络,探讨马氏地主文化背后的时代背景与社会肌理,以多元视角拼凑出这片土地的完整记忆画卷。

实践期间,杨家沟纪念馆副馆长刘翠霞的倾囊相授成为最珍贵的滋养。她手把手指导队员打磨讲解技艺——从语气语调的精妙拿捏到故事细节的精准取舍,从站姿微笑的礼仪规范到互动交流的恰如其分。在她的耐心点拨下,队员们不仅将讲解词内化于心,更发挥英语专业所长,尝试用中英双语讲述红色故事。当熟悉的革命情节遇上精准的外语表达,红色文化的传播焕发出新的活力。队员们也在反复锤炼中突破自我,逐渐成长为能够独当一面的“双语红色讲解员”。

高效的团队协作是实践顺利推进的关键。各小组分工明确、配合默契:资料整理、实地调研、讲稿打磨……人人各司其职,以团队合力推动任务落地。夜幕降临,全员例会便成为雷打不动的“必修课”。大家围坐交流,分享进展、复盘成果——谁找到了更生动的表达,谁发掘了建筑细节的新故事,何处尚有疏漏待明日改进。正是这日复一日的协作与总结,让十五天的积累既扎实又高效,也让每个人清晰地见证了自己与团队的共同蜕变。

告别之际,队员们带走的远不止笔记和讲稿。15天里,他们从对红色历史的懵懂认知,变成了能从容讲述杨家沟深厚底蕴的熟稔者;从团队协作的生涩,历练出完成复杂任务的默契。在沉浸式体验中,大家真切感受到,红色文化不是书页上的冰冷文字,而是融入这片黄土地与民族血脉的精神密码——杨家沟的窑洞、梁峁,都藏着奋斗的足迹和信仰的回响。

红色文化体现在革命先辈的抉择里,藏在纪念馆建筑的细节中,更延续在代代相传的奋斗中。这段杨家沟的经历,让队员们读懂了“奋斗”的重量,也埋下了传承红色基因的种子。离开米脂时,行囊里是成长,心里是讲好红色故事、以青春之力赓续红色血脉的笃定。这场实践落幕了,却是他们带着收获与使命继续前行的新起点。