2025年7月21日,南京师范大学泰州学院“青禾铁韵·星火传承”暑期社会实践团队片区队员上午前往了茅山及高邮抗战纪念馆战。

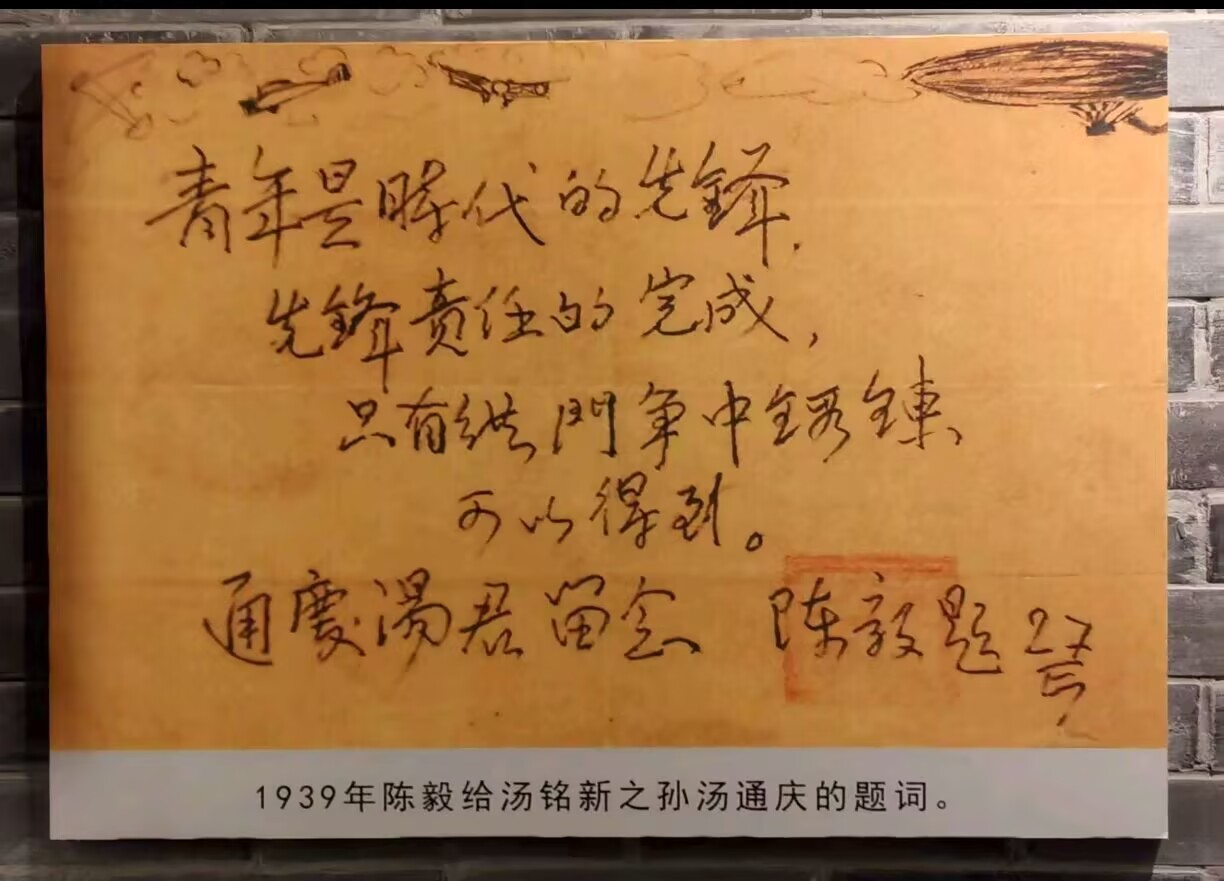

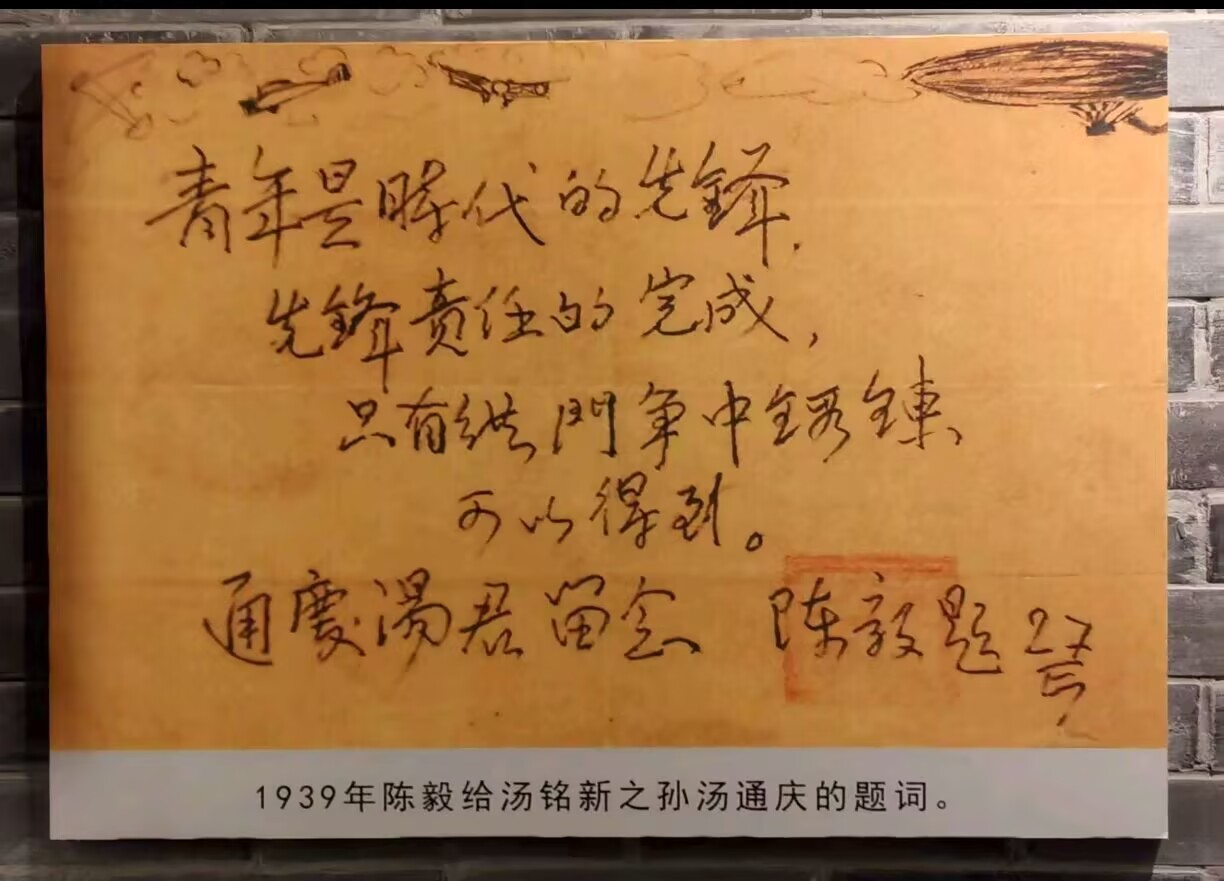

薄雾笼罩的茅山,青翠山峦间仍回荡着历史的铿锵。7月21日,实践团成员踏进茅山新四军纪念馆。玻璃展柜内,一件打着补丁的灰色军服袖口已磨损泛白,旁边静静躺着一把锈迹斑斑的大刀。“这是当年战士的主要装备之一,”讲解员指着复原的竹林伏击场景轻声说,“没有枪,就用命去拼。” 逼真的战斗沙盘前,一段泛黄的日记复印件吸引了成员们的目光:“1943年冬,断粮三日,乡亲冒死送来半袋红薯……吾等不死,倭寇必亡!”透过密密麻麻的弹孔墙和手摇式发报机,成员们触摸到敌后抗战的脉搏——新四军将士依托茅山天险,在日伪严密封锁下发动群众、开辟交通线,用简陋武器牵制数倍敌军。展馆出口处,一组青铜群雕定格了战士与老乡合力推车的瞬间,凝固的汗水与笑容穿透时光,诉说着军民血肉筑长城的真谛。

在高邮战役纪念馆。电子屏上跳动的日期“1945年12月19日-26日”昭示着特殊意义——这是中国战场对日寇的最后一战。馆内核心展区,环形影幕再现了总攻时刻:冲锋号撕裂寒夜,战士踏着结冰的护城河架起云梯,城墙缺口处白刃相接的火花仿佛溅到观众眼前。 “日军指挥官岩崎大佐的佩刀在此缴获,”讲解员指向展柜中一柄刻菊纹的军刀,“它宣告着侵略者在中国土地彻底终结。”玻璃地面下,嵌着密密麻麻的子弹壳与破损钢盔。最震撼的是一面签满名字的胜利红旗,暗褐色的血渍在旗角晕开。纪念馆出口处,巨型日历翻至1945年12月31日,下方电子屏滚动着阵亡将士名录。当李海轻触查询屏,跳出本县烈士“张永年,19岁”的生平照片时,指尖传来冰凉的震颤。

“轰隆声不是雷,是美军的‘黑寡妇’轰炸机贴着头皮飞……”7月20日,91岁的抗美援朝老兵罗广胜在家中向实践团展开记忆。他颤抖的手解开旧军装,三枚勋章在胸前叮当作响。最醒目的抗美援朝纪念章上,红漆底映着志愿军战士持枪冲锋的剪影,金线绣制的“保家卫国”八字缠绕着弹孔般的磨损纹路。老人突然沉默,从铁盒取出一截焦黑的松枝:“上甘岭阵地上,就剩这棵炸秃的树……”当他讲述背着伤员爬过冰河时,棉裤冻结成“铁筒”的细节令成员屏息。临别时,罗老将松枝郑重放入学生手中:“当年啃雪吃炒面是为你们今天吃白米饭,值了!”勋章轻叩老人胸膛的微响,恍若坑道里钢盔撞击岩壁的遥远回声。在茅山纪念馆“铁军精神”展板前,成员们铭记下“听党指挥、热爱人民”的誓言;高邮胜利广场的青铜浮雕墙上,无数双托举炸药包的手在阳光下投出长长的影子。适逢抗战胜利80周年,实践团将整理罗老口述史料制作有声档案,在青年社群传播“冰河背伤员”“松枝记事”等微故事。“勋章会锈蚀,记忆永不褪色,”抚摸着纪念馆结束语墙上1931年-1945年的铜字凹痕,“当我们站在高邮城门楼,听见和平年代的蝉鸣,才真正读懂14年抗战在人类反法西斯史诗中的千钧重量。”此刻,茅山苍翠的竹海与高邮城头猎猎的红旗,正化作青年心中不灭的灯塔。