2025年7月7日,南京师范大学金陵女子学院/社会学院/会计学院“萤火之光”暑期实践团队,在南京市鼓楼区宝塔桥街道金陵新四村社区党群服务中心开展了一场别开生面的职业启蒙教育活动。团队成员彭佳玉、王家立同学分别以社会学与会计学为切入点,通过互动教学、情景模拟等创新形式,为社区儿童打开了一扇认知专业领域与社会运作的窗口,受到社区居民与当地组织的高度认可。

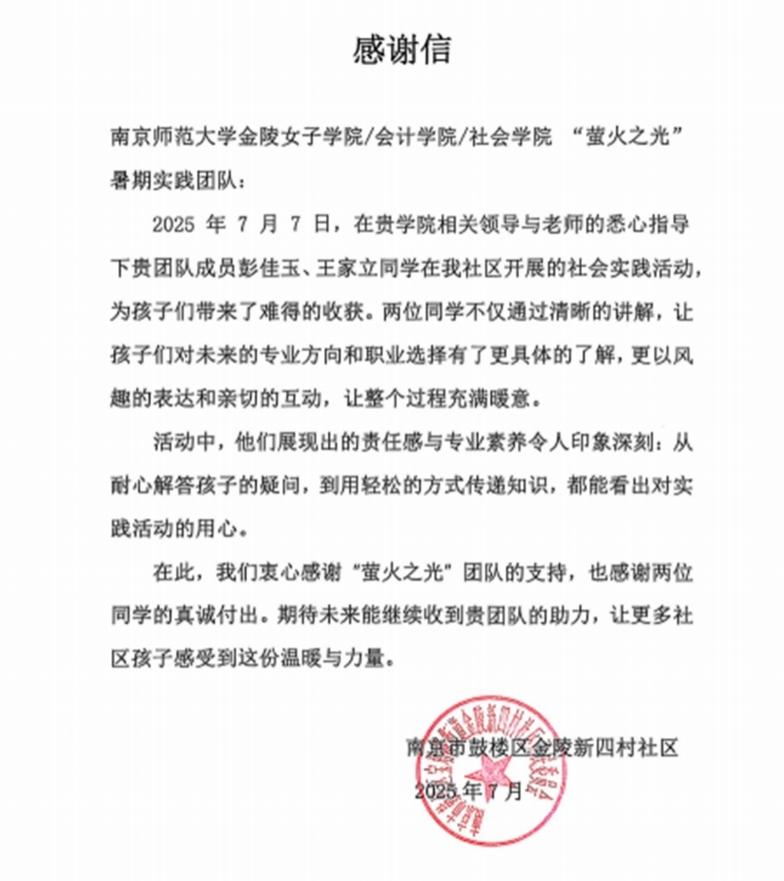

图1社区感谢信

跨学科协同:构建职业启蒙教育新范式

此次“萤火之光”实践活动突破职业兴趣启蒙的单向输出模式,依托南京师范大学多学科优势,实现了社会学与会计学的有机融合。从活动筹备到执行,团队始终秉持“理论生活化、专业具象化”的原则,将高等教育资源转化为社区儿童可感知的成长养分。

据金陵新四村社区负责人介绍,社区内12-15岁青少年正处于职业认知形成的关键期,但缺乏系统的引导渠道,“萤火之光”团队的到来恰好填补了这一空白。“两位同学不仅带来了专业知识,更用孩子们能理解的语言搭建了认知桥梁,这种精准对接的教育服务正是社区亟需的。”该社区工作人员在接受采访时表示。

实践团队的创新之处在于,没有简单罗列专业定义与职业路径,而是通过“问题导向—体验感知—理论升华”的三阶教学逻辑,让抽象的专业概念落地生根。这种模式既体现了高等教育的专业性,又兼顾了青少年的认知特点,为社区职业启蒙教育提供了可复制的范本。

社会学课堂:在人际交往中洞察社会结构

社会学专业的彭佳玉同学以“我身边的社会学”为主题,设计了层层递进的互动环节。课堂开篇通过“名字背后的故事”活动,引导孩子们分享自己姓名的由来与寓意,再让其他同学复述细节。这个看似简单的游戏,实则蕴含了社会学中的“符号互动理论”,这种即时反馈让孩子们直观感受到“被看见”的社交价值。

在“小组拼图挑战”中,彭佳玉故意将完整拼图拆分后随机分发,要求参与者只能通过描述形状特征进行沟通。观察发现,缺乏协作意识的小组十分钟内毫无进展,而懂得主动询问“谁有带花边的碎片”的小组则高效完成任务。“原来光自己厉害没用,得知道别人有什么”——孩子们的朴素总结,恰恰印证了社会协作的核心要义。

最具创意的“情绪信号灯”环节,通过绿、黄、红三色卡片让孩子们表达即时状态。有个平时爱打闹的男生将红色卡片放在桌角后,同桌默默放了颗糖在他桌上,这个举动让男孩课后坦言:“第一次有人知道我不想说话,感觉很舒服。”彭佳玉在实践心得中写道:“这让我明白,社交能力不止是‘会交流’,更是‘懂分寸’,课本里的‘社会支持网络’理论,在孩子们递出的糖里有了温度。”

课程尾声,彭佳玉通过“高山流水遇知音”“管鲍之交”等经典故事,引导孩子们理解友谊的社会属性,并引入戈夫曼的“印象管理理论”,用“发动态没人点赞不是你的错,是算法在分配注意力”这样的通俗解释,帮助孩子们建立健康的社交认知。

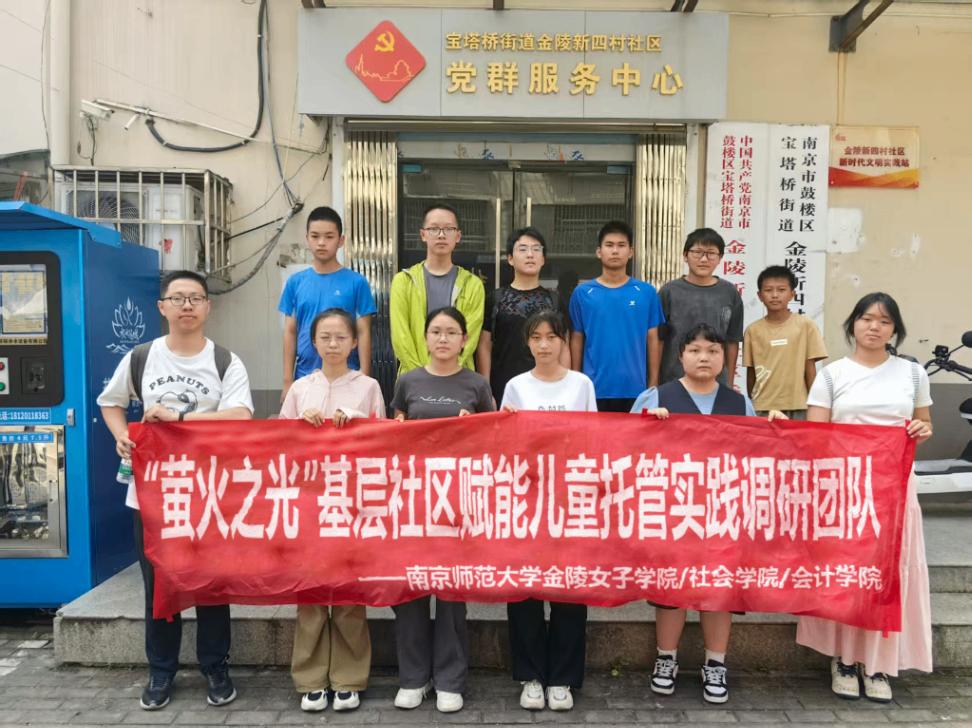

图2

会计学启蒙:在收支平衡中培养理性思维

财务管理专业的王家立同学则从“小猪存钱罐里的学问”切入,将会计学原理转化为生活场景。“过年的压岁钱、做家务赚的零花钱,这些‘钱从哪儿来’的事,会计会记下来;买糖果、文具的花费,‘钱用到哪儿去’,会计也会记下来”——这种具象化的解释,让孩子们瞬间理解了会计的核心职能。

为了让“资产”“负债”等概念变得可感知,王家立设计了“校园小卖部模拟经营”游戏。孩子们分组扮演店主,用虚拟币采购商品、定价销售并记录盈亏。有小组因盲目进货导致“库存积压”,不得不降价清货;另一组则通过调查需求、少量多次进货实现盈利。13岁的陈秋雅在课后表示:“算账让我知道钱花到哪去了,这种掌控感很让人开心。”她的反馈印证了会计教育对青少年财商培养的积极作用。

在“两栏式记账法”教学中,王家立创新性地将“收入-支出=结余”的公式应用于零花钱管理。通过记录一周内的早餐费、文具支出等明细,孩子们发现“买零食的花费占比达42%”,这种数据化呈现让“不必要消费”变得可视化。当被问及“想攒钱买游戏装备该怎么办”时,孩子们能迅速指出“可以减少每周三次的零食支出”,这种理性决策能力的提升,正是会计教育的核心价值所在。

值得注意的是,课程始终避免使用“复式记账”“权责发生制”等专业术语,而是用“自己的漫画书是资产,欠同桌的橡皮是负债”这样的生活化类比,既保持了会计学科的严谨性,又实现了知识的有效传递。

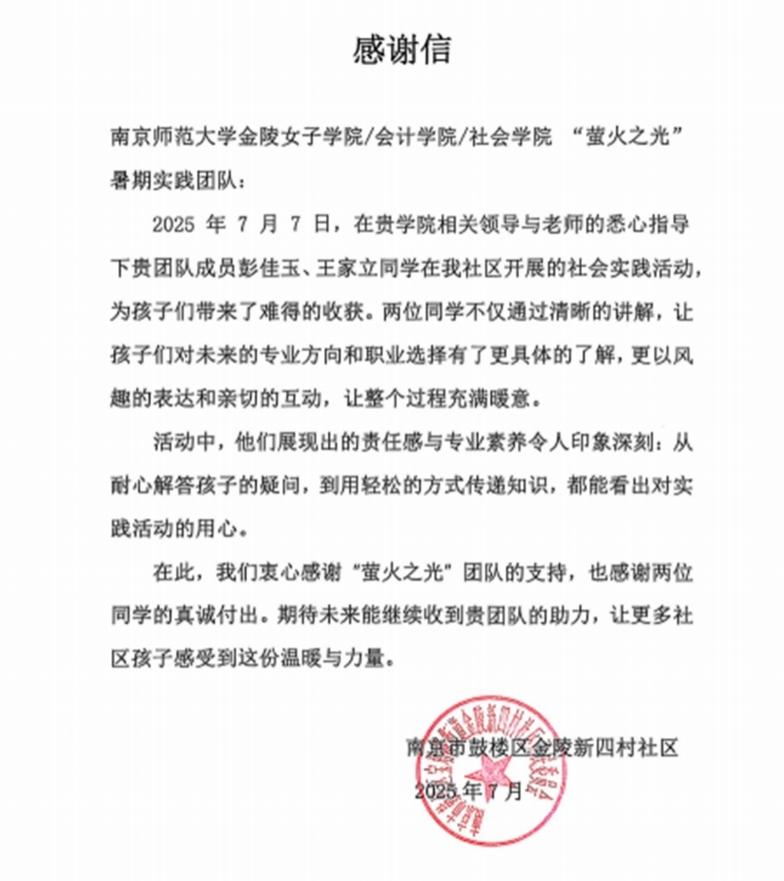

图3

教育成效:从知识传递到能力塑造的跨越

活动结束后,实践团队对参与的32名青少年进行了跟踪调查,结果显示:87%的孩子能准确复述社会学与会计学的核心概念,76%的人开始主动记录零花钱收支,68%的学生表示“更理解朋友的感受了”。这些数据印证了实践活动的教育成效。

陈秋雅在接受采访时的表述颇具代表性:“会计学的用处很明显,社会学虽然有点难,但值得研究。”这种辩证认知的形成,远超单纯的知识获取,体现了批判性思维的萌芽。孩子们在实践中不仅学到了专业知识,更培养了“看见他人”的同理心与“理性规划”的自控力,这些素养将对其未来的职业发展与人生选择产生深远影响。

“萤火之光”实践活动是高校服务社会的生动实践。学生在将专业知识转化为教学内容的过程中,深化了对学科价值的理解;社区则获得了优质的教育资源,这种双向赋能正是社会实践的意义所在。

当专业学识以恰当的方式融入社区肌理,不仅照亮了青少年的成长之路,更彰显了高等教育服务社会的深层价值——正如实践团队的名称寓意,点点萤火汇聚成河,终将照亮更广阔的天地。

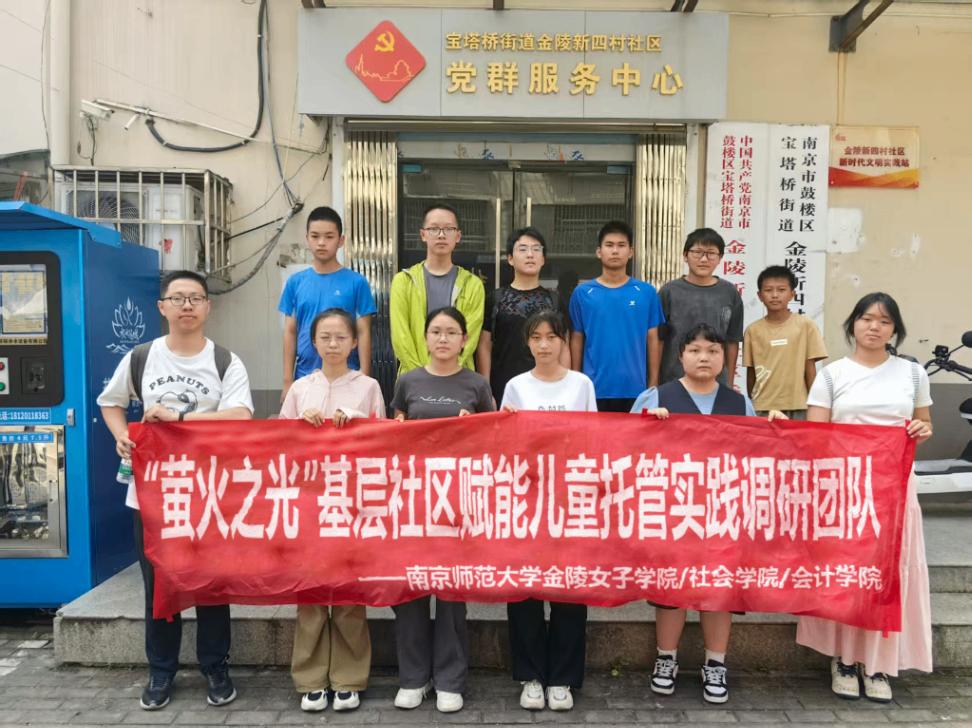

图4合照

供稿人:彭佳玉王家立

编辑人:彭佳玉