2025年7月25日,南京师范大学泰州学院“红心研墨志愿教学”暑期社会实践团队走进张家港市杨舍镇云盘社区,开展为期半天的志愿教学活动。为丰富社区青少年暑期生活,传承地方文化并促进亲子关系和谐,实践团队精心设计方言文化与亲子互动两门特色课程,在骄阳似火的夏日为社区注入教育暖流。

上午的“方言小课堂”里,吴侬软语如清泉流淌。红心研墨志愿教学团队的成员巧妙选取张家港本土红色故事作为载体,将历史脉络融入方言教学。当孩子们用稚嫩却认真的苏州话尝试复述革命往事时,沉睡的乡音被唤醒,地方历史的磅礴悄然浸润心田。

“听评弹的时候,像有羽毛轻轻扫过耳朵!”一位小男孩兴奋地分享道。团队成员特意准备的评弹片段赏析,让孩子们在绵长婉转的曲调中,首次触摸到“声音里的非遗”,感知到方言不仅是交流工具,更是文化血脉的承续。

图为学生在回答问题 马宸瑶供图

在方言课堂的"红色故事会"环节,志愿者深情讲述了张家港精神的时代内涵。通过《一把铁锹改变一座城》的生动事例,孩子们了解到"团结拼搏、负重奋进、自加压力、敢于争先"的张家港精神如何从江边小城孕育而生。当屏幕上出现张家港从芦苇滩到现代化港城的对比照片时,孩子们发出阵阵惊叹。"原来我们张家港人这么了不起!"一位小男孩骄傲地说道。志愿者还特别设计了"精神传承卡"互动,让孩子们写下自己理解的张家港精神,不少孩子认真地写下"要像建设港城的前辈一样不怕困难"。这些质朴的文字,正是红色基因在新时代少年心中生根发芽的最好见证。

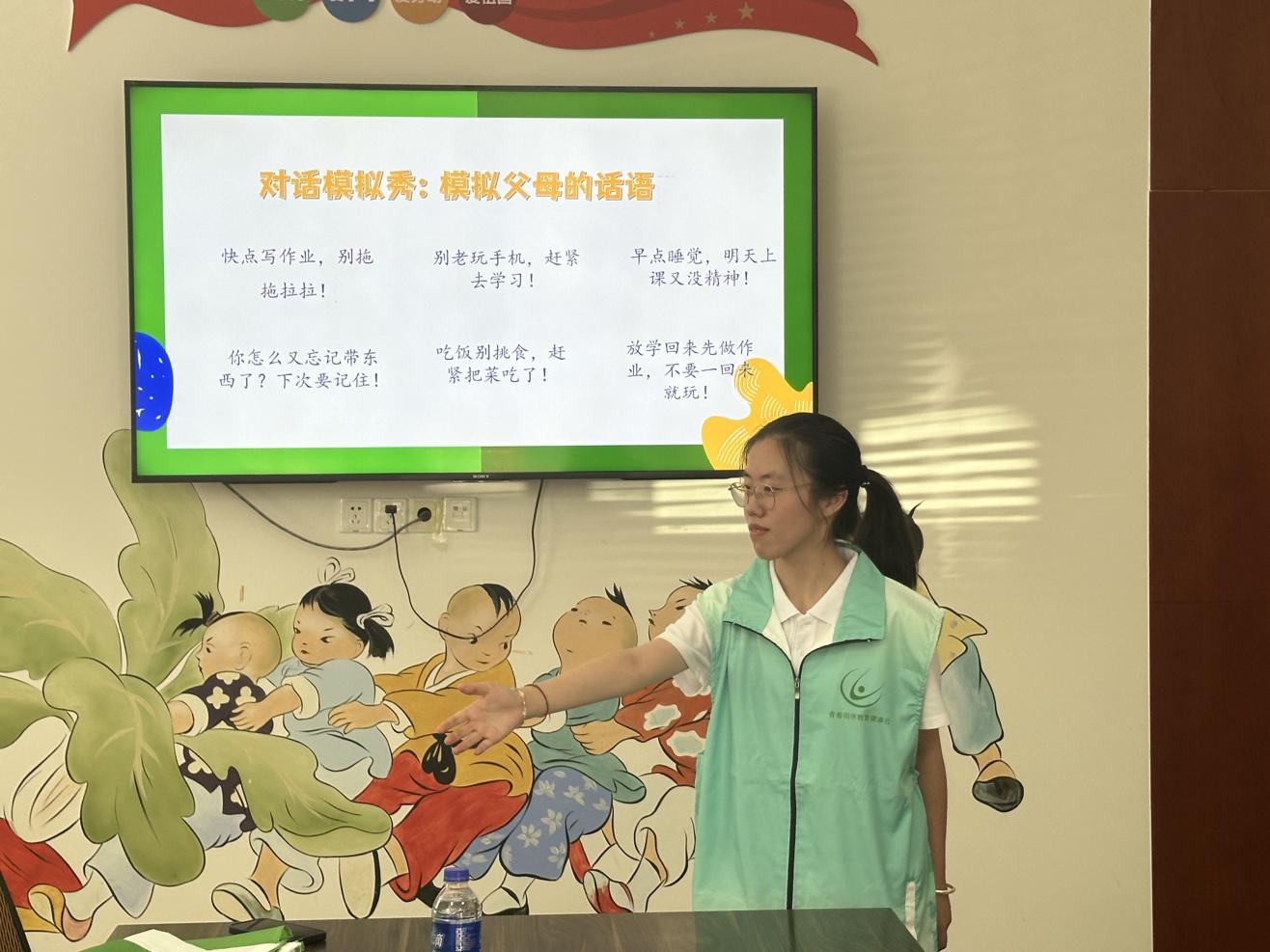

图为志愿者马宸瑶在上课 马宸瑶供图

课堂无缝转入亲子关系主题。针对成长中常见的沟通壁垒,志愿者精心设计互动环节。在"角色互换"模拟环节中,孩子们戴上志愿者准备的"家长徽章",用稚嫩却认真的语气模仿起父母的日常叮嘱。"作业写完了才能看电视哦"、"多吃蔬菜才能长高高",这些平日里听惯了的唠叨,此刻从孩子们口中说出,引得在场家长会心一笑。一位扎着马尾辫的小姑娘模仿得尤为传神,她皱着眉头,学着妈妈的口吻说:"都说了多少次了,玩完玩具要收好!"话音刚落,自己先忍不住笑倒在椅子上。通过这样生动有趣的模拟,孩子们第一次真切地体会到,那些曾经觉得"烦人"的管教话语背后,其实都藏着父母满满的关爱。

图为志愿者马宸瑶在上课 马宸瑶供图

实践组成员坦言,从初登讲台的忐忑到渐入佳境的从容,这是一场双向奔赴的成长。“他们教会我,真正的教育不是单方面的灌输,而是如春风化雨般的心灵共振。”教学计划也非一成不变,面对不同年龄段孩子认知水平的差异,团队成员灵活调整内容深度与表达方式,使文化传承与情感教育在生动活泼的形式中自然流淌。

社区活动室内,专注的眼神、会心的笑声与真诚的分享交织成歌。课堂管理中的纪律要求与适时激励,保障了教学进程的流畅高效。当孩子们用新学的方言词汇开心地向家长“汇报”,当亲子间因游戏互动而眼神交汇、笑意盈盈,志愿者的内心被强烈的责任感与纯粹的喜悦充盈。

图为合照 马宸瑶供图

半日教学虽短,却在孩子们心中播下两颗种子:一颗是对脚下土地文化根脉的珍视,一颗是对家庭亲情纽带的更深领悟。红心研墨志愿教学团队的成员们,以青春热忱为墨,以躬身实践为纸,在孩子们心田写下关于传承与理解的生动一课,更在服务社会的初心中,印证了教育“一棵树摇动另一棵树”的永恒力量。