7月14日上午,长安大学赴陕西商洛“智慧营建・绿映商山”暑期社会实践队抵达商洛市柞水县终南山寨。此行旨在深入挖掘陕南传统建筑中的营造智慧,通过实地踏勘、走访村民、系统记录等方式,为传承与活化传统建筑文化积累一手资料。队员们携带测绘设备,沿着青石板路走进这座藏于秦岭深处的古寨,一场与传统建筑的“对话”就此展开。

实践队在终南山寨合影(来源:成员自摄)

终南山寨的夯土建筑成为队员们最先关注的焦点。调研发现,此地的夯土建筑大致呈现三种主要形式:第一种采用传统夯土与茅草混合,茅草的韧性有效缓解了土墙的开裂问题;第二种在传统夯土中掺入石子,既增强了结构强度,又显著提升了墙体抵御风雨侵蚀的能力;第三种则采用夯土砖垒砌的形式,砖块间精妙的咬合纹路蕴含着古人对力学的朴素理解。这些看似朴素的营造手法,正是古人顺应自然、巧妙利用自然的生动体现。队员们举起相机,细致捕捉不同光影下墙体的肌理变化,系统记录下这些宝贵的工艺细节。

实践队调研当地建筑(来源:成员自摄)

当地的石板房以规整的石条或不规则的石块砌筑墙体,顶部覆盖着层层叠叠的石板,青灰色的石板与山间的盎然绿意相映成趣。石板的良好隔热性使房屋实现了“冬暖夏凉”的效果,而石材固有的耐久性则赋予了建筑防潮防火的特性。当地居民表示“这些石头都是从附近山上采的,不用走远路,省钱又结实” ,工匠们将就地取材的石块大小交错砌筑,缝隙间巧妙填充碎石,既节省了材料,又确保了墙体结构的整体性与坚固性。在惊叹之余,队员们详细记录下这些石块的砌筑肌理。

当地石板房实拍(来源:成员自摄)

寨中的木构建筑灵动精巧,尤以抬梁式木屋架为典型代表。粗壮的木梁与纤细的木柱通过精密榫卯相互咬合,无需一钉一铆却稳固如山。梁架上的雕花虽历经岁月磨蚀,仍能窥见当年的精美工艺。连接不同房屋的木栈道结构巧妙,既有效解决了山地建筑的高差问题,又与周围环境和谐相融。队员们使用卷尺仔细测量木构件的尺寸,在笔记本上详细记录榫卯结构、材质选择等信息,力求从比例与结构关系中解读古人精妙的营造密码。

当地木构建筑实拍(来源:成员自摄)

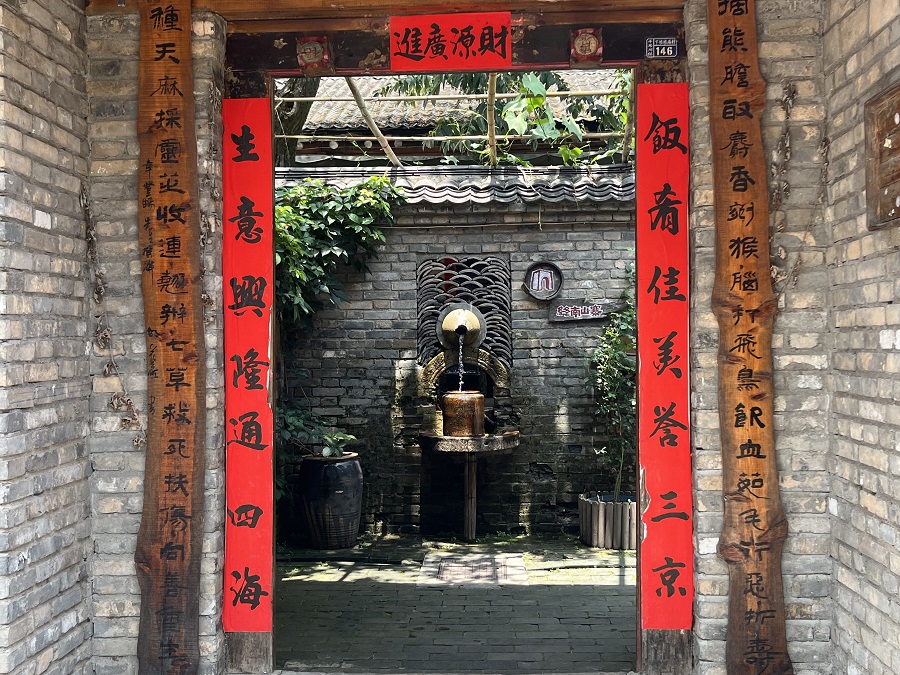

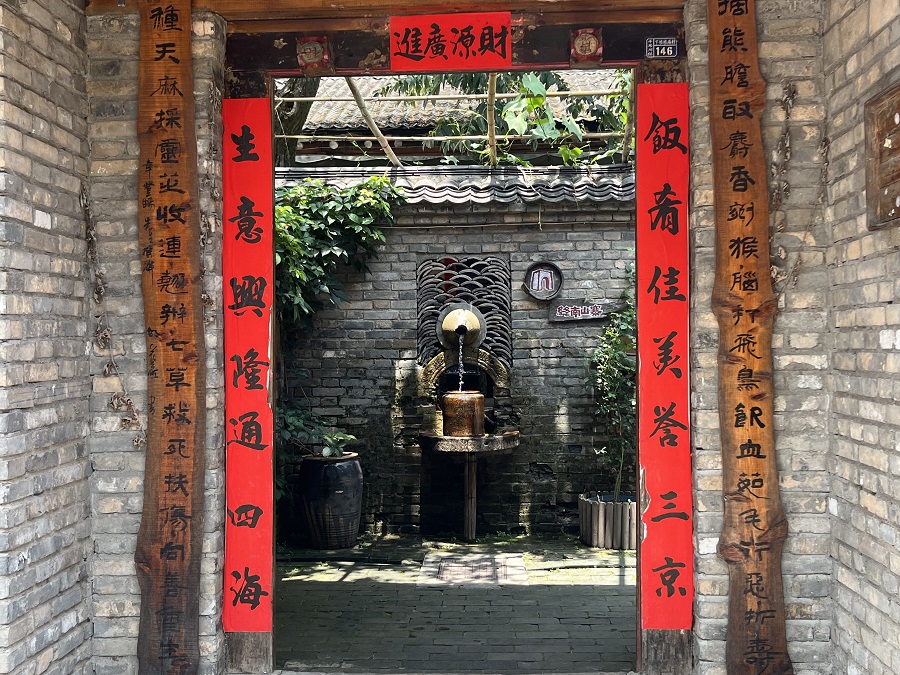

除主体建筑外,队员们也格外关注那些蕴含于细节中的营造智慧。木窗的格纹样式丰富多变,有的仿梅枝,有的似回纹,既保证了通风采光的基本功能,又暗含吉祥寓意;大门上方的门簪造型精巧,常雕刻着花卉、瑞兽等纹样,是屋主身份与审美情趣的体现。古寨在造景手法上的巧思更令队员们赞叹不已:废弃的老石磨盘被串联起来用作桥栏杆,既盘活了旧物,又透出浓厚的农耕文化底蕴;瓦片被错落有致地排列成景观墙,阳光照射下形成斑驳的光影效果;古树树干被匠心独运地改造成楼板的支撑柱,既保留了树木的生命印记,又使建筑与自然环境浑然一体。

当地建筑构件实拍(来源:成员自摄)

终南山寨的青砖黛瓦、木石筋骨,承载的不仅是一座古寨的岁月记忆,更是陕南人民与自然和谐共生的生存智慧结晶。此次终南山寨之行,实践队收获丰硕。队员们不仅系统采集了夯土、石砌、木构等主要建筑类型的一手资料,更详尽记录了建筑构件与造景手法的丰富细节,最终形成了包含图像、测绘数据、文字记录及口述史料在内的多维度资料集。接下来,队员们将对调研素材进行整理、归类与分析,最终汇编成册,为传统建筑文化的研究、保护与传承提供鲜活的样本与参考。