手捏历史,技刻中国 ——延安大学第一支队走进勉县面塑非遗传承人李水泉

7月25日,延安大学晨露·三下乡勉县支队调研小组前往勉县马营村拜访勉县面塑非遗传承人李水泉。在参观过程中,李水泉向队员介绍了作品背后的故事,并说到他的志向就是捏全水浒一百零八将。

(图为 实践队员采访李老师)

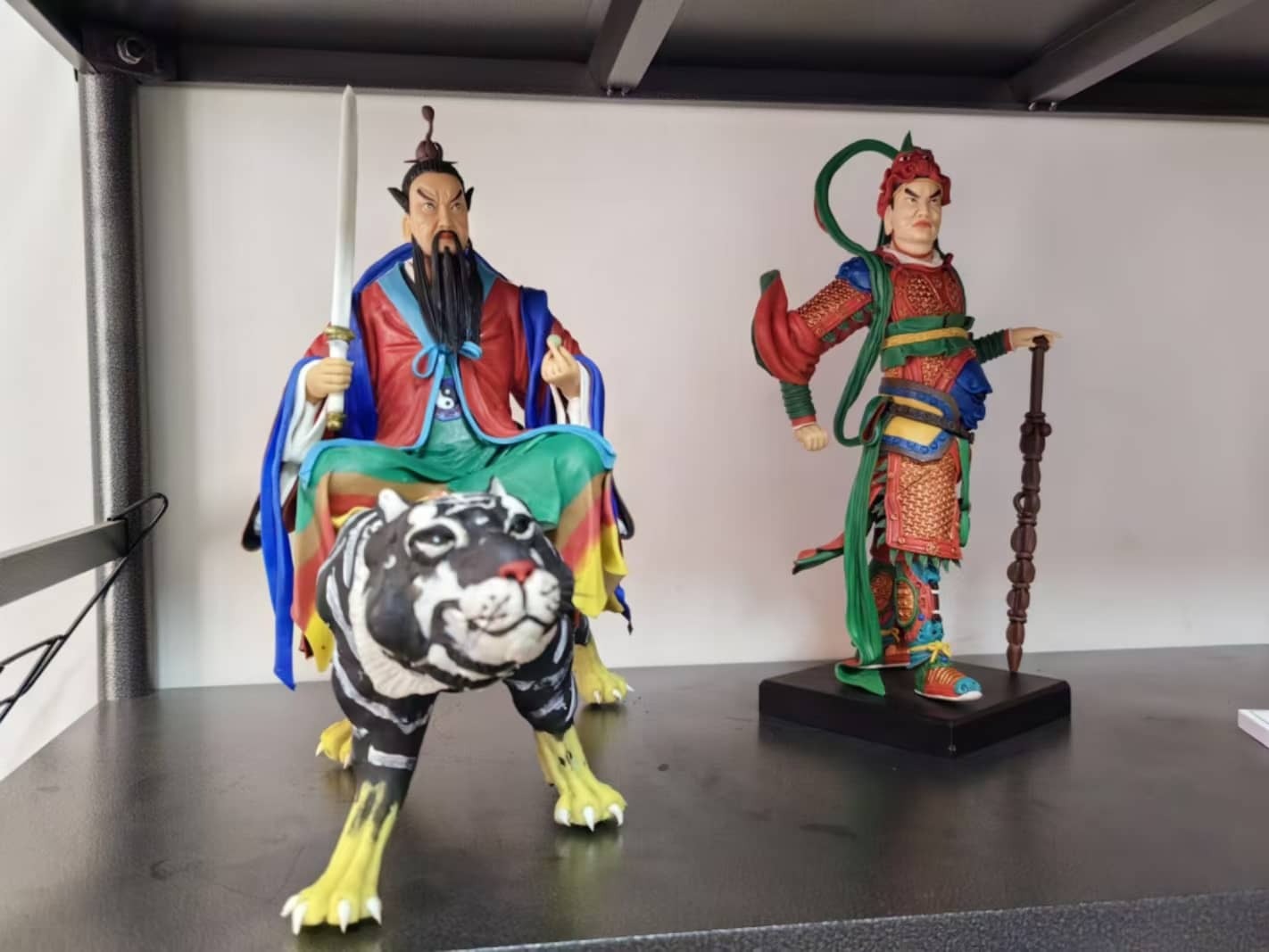

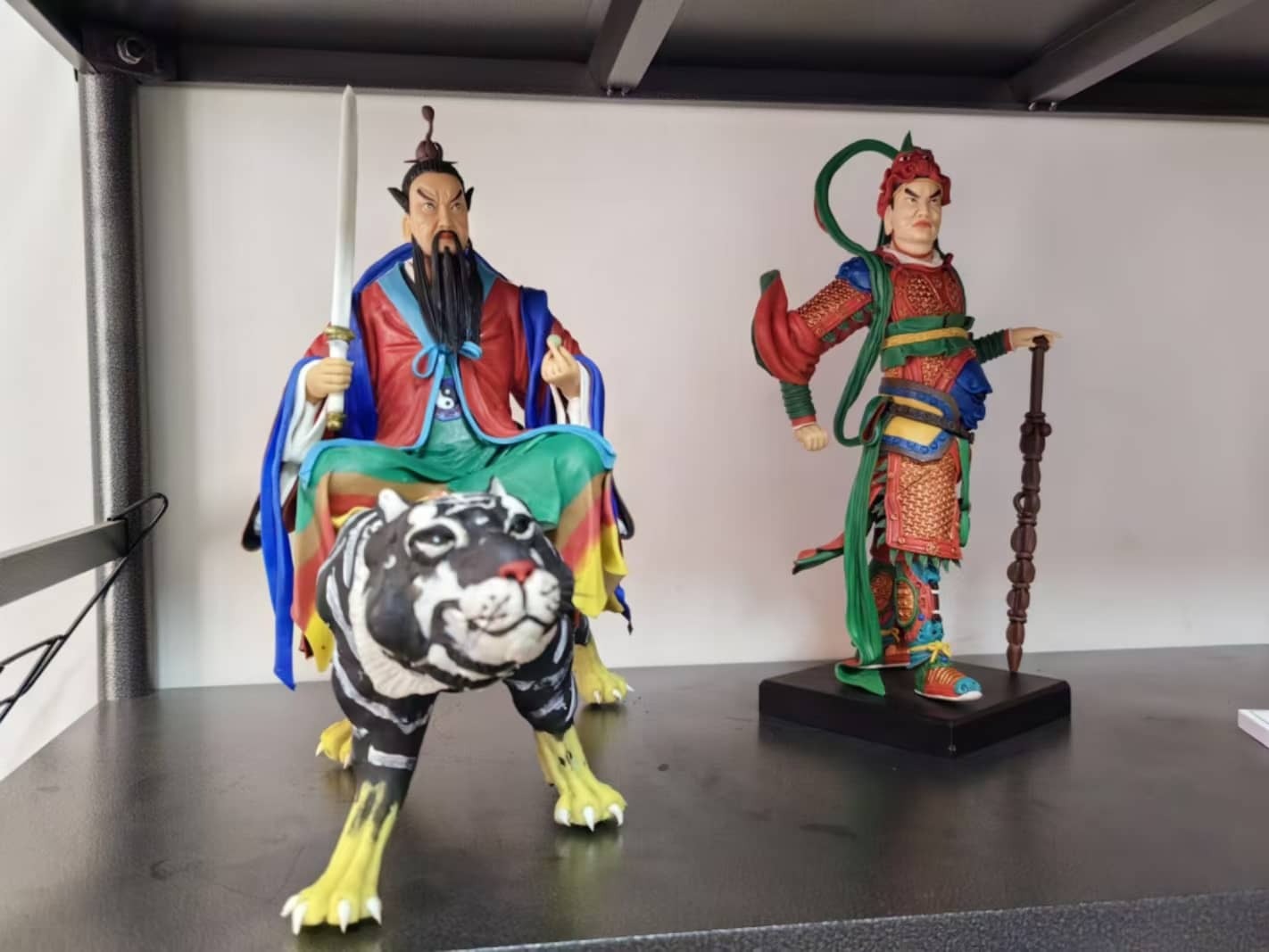

(图为 实践队员所拍摄李老师的作品)

结缘·热爱可抵岁月漫长 参观完毕后,小组成员在面塑工作室对李水泉进行了采访。采访过程中,小组成员了解到,自2006年开始,李水泉受到民间“花馍”的影响,开始自学面塑,将自己在萝卜上雕花、雕像的技艺转移至面团上。李水泉提到,他做面塑并不是为了盈利,开始只是尝试,之后在别人的鼓励下才坚持做这项传统手工艺,慢慢就变成了热爱。

(图为 实践队员所拍摄李老师的作品)

十几年如一日的坚持下,李水泉逐渐熟能生巧,制作出一个又一个活灵活现、栩栩如生的人物。面塑工艺也成功收录为勉县第六批非物质文化遗产项目,同时,勉县文化馆开辟“水泉面塑展厅”,展出李水泉面塑作品。

面塑非遗申报成功和勉县文化馆的展厅宣传,让更多人了解到了李水泉和勉县的面塑非遗文化。制作·心灵手巧栩栩如生 为进一步展示面塑技艺,李水泉为小组成员现场示范捏制了一个人物头部形象。他提到,面塑就是以面粉、糯米粉等为原料制成熟面团后,用手和各种专用塑形工具,捏塑成各种花、鸟、鱼、虫、景物、器物、人物、动物等具体形象的手工技艺。随着科技发展,为保证面塑作品的长久性和完整性,他也会适当的调整、更换配方,加入如超轻黏土等更易确保面塑完整度的材料。制作过程中,他向队员们展示了所需要的塑性工具并进行了详细介绍。他说道:“最好用的工具其实是手,其它工具都只是手的延长,是为了提高面塑角色的准确性和精巧性存在的。”

(图为 实践队员所拍摄李老师讲解捏人的大致步骤)

(图为 实践队员所拍摄李老师讲解面塑知识)

“捏这些是需要感情的,如果你不了解这个人物背后的故事和背景,那你是不能够捏出真诚的东西的。就像唱歌,如果不注入感情,你就永远打动不了人,捏面塑也是这样的。”传承·路漫漫其修远兮 现代化快节奏生活和城市化、工业化进程加快,对传统手工艺传承造成了很大影响,许多传统技艺面临失传。

“做面塑,原材料成本较低,但人工成本不计其数。如果是真的热爱,那么就一定能做下去;如果要把这门收益当做糊口的工具,那一定是不行的,”李水泉说,“一个简单一些的面塑作品,需要做一天才能完成,而一个复杂的作品可能就需要三天、一周或者更久,这是一个难以快速产生经济效益的事情,但我们首先要生存。”

李水泉自学面塑并发展这项技艺,并没有将其作为主业,而是作为一个业余爱好去发展。当说到“非遗传承接力棒无人可传”时,李水泉无奈地讲到:“现在的年轻人都很难静下心来做这些费时费力且经济前景并不明朗的事情,在这项技艺的传承方面,还存在着很多问题。”他提出,希望更多人能关注和认识到面塑这项非遗传统手工艺,并能将它传承下来。

临别前,李水泉送给小组成员一些面塑的面团和工具,勉励队员人生要面临很多挫折,但一定会有人像他一样,在力所能及的范围内释放善意,让大家相信世界是真诚美好的。

(图为 实践队员所拍摄李老师讲解面塑知识)

(图为 实践队员所拍摄李老师介绍他的作品)

非遗传承关乎每一个人,面塑这项源远流长的民间艺术,不仅存在于艺术的美学,更在于其所蕴含的浓烈的情感和深厚的文化底蕴。面塑非遗的传承不仅有利于体现社会历史的发展历程,展现民间艺术的独特魅力,更是有利于对中国传统文化和传统手工艺术的保护,有利于提高民间智慧和审美体验,表达出传统手艺人对生活的热爱和美的追求。

作者:赵柯怡 来源:晨露·三下乡第一支队

发布时间:2024-09-18 阅读: