当指尖与陶土相触,当青春与千年窑火相遇,一场关于非遗传承的实践之旅在铜川徐徐展开。7月11日至18日,陕西学前师范学院“青春践履,瓷火薪传”实践队深入铜川市印台、王益、耀州三区,通过亲身体验、深度访谈、文化传播等方式,近距离探寻耀州窑陶瓷烧制技艺的传承脉络,用青年行动为这门国家级非遗注入新活力。

古镇窑火见证非遗技艺的传承 陈炉古镇作为耀州窑千年窑火延续的历史场所,瓷坊密布,为实践队提供了研习非遗技艺的鲜活场景。队员们实地考察多家瓷坊,目睹揉胚的力道、修胚的精准、绘画的细腻,这些工序正是耀州窑陶瓷烧制技艺作为非遗的生动体现。

实践队与多位非遗传承人进行深入交流,耀州窑青瓷恢复第一代刻花大师张夏珍的话语朴实而有分量:“耀州青瓷的恢复从来不是一个人的功劳,是所有人没日没夜努力的结果。”她那双布满老茧的手,在瓷坯上刻画出的纹样历经岁月依然鲜活,这正是“择一事终一生”匠人精神的最佳诠释,让队员们真切感受到非遗传承背后的坚守与不易。

图为实践队成员观摩制瓷匠人修胚过程。宗欣宇 摄

文创园里探索传承创新路径 耀瓷文创园区内,陕西省工艺美术大师孟红娟、史军贤的刻花技艺让队员们驻足惊叹。“刀刀见泥,线线生韵”,每一道纹路都凝聚着数十年的功力,大师们讲解耀州青瓷刻花的独特技法时,队员们认真记录,不时提问,深入了解了传统工艺的精髓。

耀州窑文化基地管委会文旅局负责人吴凡、铜川耀州窑文创传媒有限公司副总经理靳杨与成员们围桌畅谈,从直播间流量谈到大学生创业补贴,围绕“园区产业体系发展”“扶持大学生创新创业政策的落地”等议题展开热烈讨论。队员们结合所学提出创意想法,在交流中看到了非遗传承在现代社会的新路径。

图为实践队成员观摩省级工艺美术大师孟红娟刻花过程。宗欣宇 摄

街巷之间传递耀州窑文化温度 沿着耀州窑唐宋窑址的考古标线,队员们分辨窖穴烧痕、丈量窑床宽度,用手机拍下土层断面。在铜川博物馆,从唐代的青瓷器物到宋代的刻花珍品再到现代的耀瓷文创,展柜里的器物串联起清晰的非遗脉络,仿佛能看见千年来匠人们接力奔跑的身影。

为了让更多人了解耀州窑,实践队走进社区、广场等地方开展文化宣传活动。队员们准备了500余把宣传扇、200余份调查问卷,通过实物展示、现场讲解等方式向人们普及耀州窑历史沿革和制瓷工艺。“原来家里的青瓷碗有这么深的文化底蕴!”一位民众的赞叹让大家备受鼓舞。

图为实践队成员了解民众对耀州窑的了解程度。宗欣宇 摄

实践结束时,队员们的行囊里,装着记录匠人真切话语的访谈笔记,夹着市民在宣传问卷上写下的“原来身边就有这么美的非遗”的感慨,还有在瓷坊购买的耀州窑文创纪念品。这些带着温度的物件,拼凑出一个清晰的答案——文化传承从来不是孤独的坚守,而是一场跨越时空的接力。

当青春的手握住传承的接力棒,当年轻的创意遇上千年的窑火,耀州窑的故事定会在时光里继续流转,绽放出更耀眼的光彩。

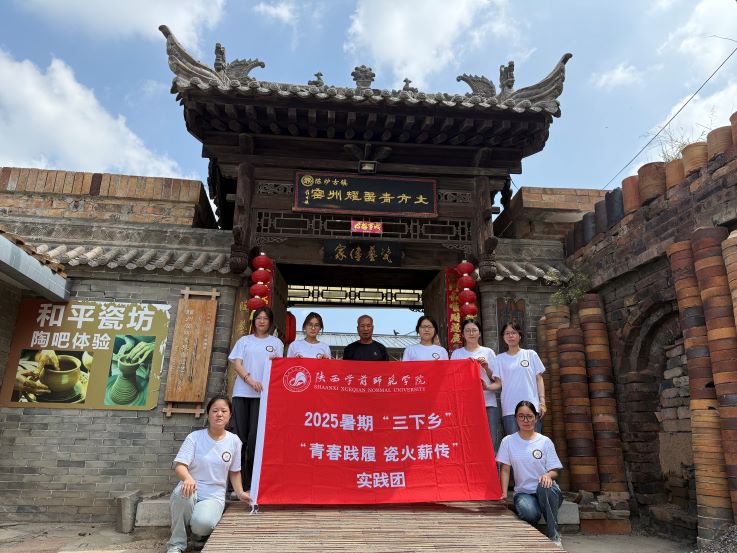

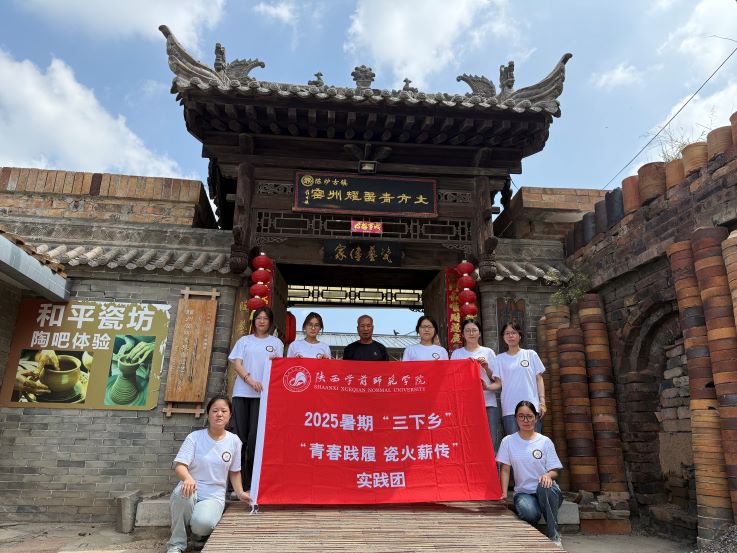

图为实践队与和平瓷坊传承人李和平合照。宗欣宇 摄