在我国建设海洋强国的关键进程中,海洋工程装备自主化是核心突破口。围绕“蓝色梦想——国产海洋工程装备‘卡脖子’技术清单调研与青年破局路径探索”这一主题,中国海洋大学海洋地球科学学院“深蓝攻坚”青年破局实践队开展系列调研,走进一线、对话专家,实地探寻中国海洋科技从“跟跑”向“并跑”乃至“领跑”的突围之路。

为系统梳理国产海洋装备技术现状与发展瓶颈,学习青年科学家的破局攻坚经验,实践队先后走访自然资源部第一海洋研究所、中海油服天津产业园区、威海双丰物探设备股份有限公司,并专访校内教授,从产、学、研多维度深入展开调研。

走进海洋一所:触摸深海探测前沿技术

首站,实践队奔赴自然资源部第一海洋研究所,近距离了解深海探测前沿技术。通过座谈与实地参观,队员们深入了解了深拖式高分辨率多道地震探测技术与装备等国产设备的研发进展。面对传统电火花震源子波重复性差的问题,科研团队成功研制出PSS500J等离子体震源系统,打破国际垄断,为我国海洋工程、海洋地质研究乃至国防安全作出重要贡献。通过专家的分享,实践队队员了解了如何依托科考船平台,通过“设计-海试-应用”的全链条实践来培养青年学者的深海工程能力。在设备仓库,队员们近距离接触具有代表性的国产海洋探测装备,深切体会到从替代进口到迈向国际领先的艰辛与成就。实践队员们深刻认识到:核心技术突破既需要“十年磨一剑”的坚守,也需要直面工程痛点的创新思维——这正是青年学子投身“卡脖子”技术攻关的宝贵启示。

“海经”“海脉”双系统协同,破解深海勘探难题

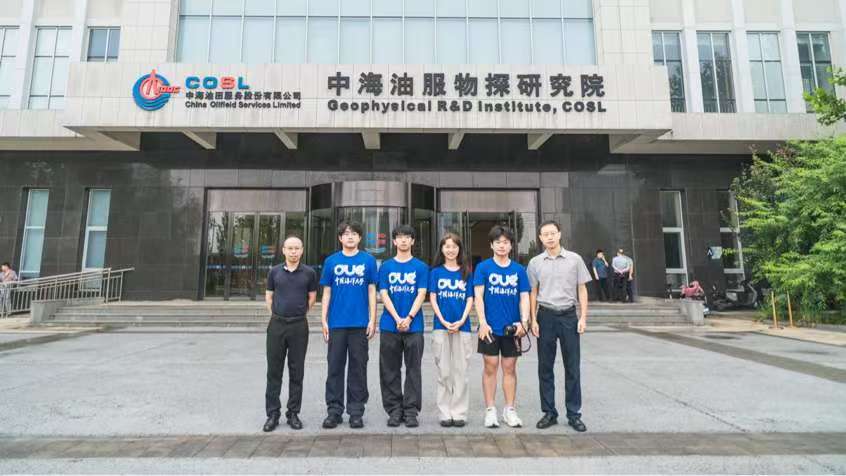

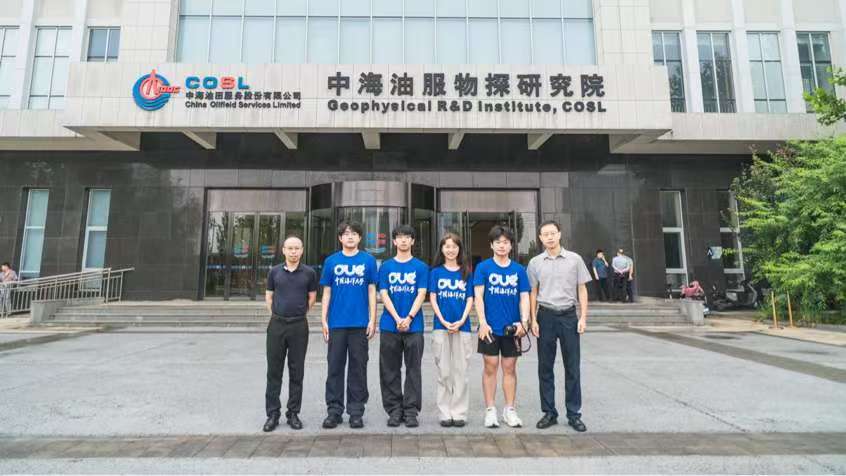

为深入探究深海勘探技术突破,聚焦“海经”“海脉”双系统协同机制,实践队随即前往中海油服天津产业园。在这里,首席技术专家阮福明用医疗影像作比,生动解读我国自主研制的“海经”“海脉”系统:“‘海经’像B超,实现大范围快速扫描;‘海脉’似CT,精准呈现复杂地质构造。”两大系统协同,满足海洋勘探“普查”与“详查”需求,标志着我国深海勘探能力实现跨越式提升。

面对深海勘探装备长期依赖进口、核心技术受制于人的困境,以及深海特殊环境带来的技术挑战,研发团队通过集中攻关关键核心技术,并构建自主产业链,最终实现了深海勘探技术的自主可控与重大突破谈及技术攻关。阮福明坦言,高端MEMS检波器、高精度时钟芯片等领域仍存挑战,但国产晶振已替代进口,原子钟芯片正开展实船测试,高精度ADC采集芯片也在联合攻关。结合二十年研发经历,他勉励青年学子:“深入一线、贴近实践,才能读懂技术研发的本源。”

从电磁勘探到地震检波器,小众领域也有大作为

怀着从学术源头探寻技术突破之心,实践队回到学校专访了李予国教授,聚焦海洋电磁勘探领域的前沿课题。从李教授的亲切细致的讲解中,实践队获悉,国产海洋可控源电磁勘探系统已实现从理论到工程的全链条突破,性能达国际同等水平,且成功应用于南海。与此同时,李教授指出,极地勘探、海洋电磁噪声利用等方向仍有大量研究空白,亟待青年科研人员投身。此次学术对话使实践队意识到:小众领域往往蕴含重大突破机遇,需构建“理论-工程-应用”的全链条创新生态。

实践队进一步将调研视线投向民营企业,探访了威海双丰物探设备股份有限公司。这家企业以“三十年专注一事”的坚守,打破国外地震检波器垄断。其自主研发的全向Minisensor传感器,仅一号电池大小,却能360°精准接收信号,成为进军国际市场的“金钥匙”。尽管弹簧材料等部分核心材料仍依赖进口,但双丰已通过“发一代、储备一代、调研一代”的机制,持续推进国产化进程。

青年当有为:深入一线,做技术攻坚生力军

一路调研,实践队深刻认识到,国产海洋装备的崛起,离不开科研人员与工程师“十年磨一剑”的坚守。从被“卡脖子”到成功“出海”,从实验室样机到规模化产线,每一次突破,都是产学研用紧密结合、多学科交叉协作的成果。

多位专家与企业负责人表示,海洋勘探装备领域虽“小众”,却关乎国家能源安全与深海战略,价值与潜力巨大。他们呼吁更多青年学子脚踏实地、深入一线,从车间、科考船、勘探现场积累真知,在破解“卡脖子”难题中实现人生价值。

回校宣讲:传递实践收获,激发深蓝梦想

调研结束后,实践队返回校园,面向各专业同学举办多场宣讲会。通过精心制作的PPT与生动讲解,队员们系统分享调研见闻与感悟,既介绍了国产“海经”“海脉”系统、海洋可控源电磁勘探设备、地震检波器等装备的技术突破,也坦诚交流了高端MEMS检波器、高精度时钟同步芯片、ADC采集芯片及特种弹簧材料等领域仍存在的技术差距。

宣讲会上,实践队重点分享产学研协同攻关的成功案例:“海经”系统历经二十年实现拖缆装备自主化,双丰物探通过工艺突破将检波器精度允差缩小50%并返销国际……这些实例引发同学们强烈共鸣。不少同学表示,不仅了解了国产海洋装备发展现状,更明确了专业学习与国家战略需求的结合点,对未来参与海上科考、深入制造一线、开展跨学科合作充满信心。

此次“深蓝攻坚”实践之旅,不仅是一次深度的行业认知洗礼,更是一场凝聚青年力量的使命动员。通过走访科研一线、对话行业专家、触摸国产装备,实践队系统梳理了当前我国海洋工程装备领域仍面临的“卡脖子”技术清单——从高端MEMS检波器、高精度时钟同步芯片,到ADC采集芯片、特种弹簧材料等,呈现亟待突破的关键环节。

与此同时,青年破局路径也逐渐明朗:唯有深入实践、贴近产业、跨学科协作,才能在“产学研用”深度融合中找准发力点。未来,“深蓝攻坚”实践队将继续聚焦技术清单,传递一线声音,弘扬科学家精神,激励更多青年学子勇担使命、扎根一线,将个人理想融入海洋强国建设,在攻克“卡脖子”技术的新征程中贡献青春智慧与力量。