一、缘起:千年窑火中的文化基因

琉璃,这种诞生于青铜冶炼副产品的特殊材质,在淄博这片土地上历经三千年淬炼,早已超越了普通器物的范畴成为了中华文明的基因密码。当我踏上这片被称为 “中国琉璃之乡” 的土地时,内心激荡着对千年技艺的敬畏与好奇。五天的行程,从博物馆的历史参观到工坊的技艺传承,从大师的指尖艺术到稚童的启蒙课堂,我在琉璃的光影流转中,触摸到了中华传统文化的温度与坚实力量。

二、溯源:在历史长河中打捞文明碎片

第一天的琉璃博物馆之旅,是一场跨越时空的对话。馆内珍藏的汉代琉璃璧、北朝青釉莲花尊等琉璃文物,无声诉说着淄博琉璃的辉煌历史发展脉络。当我驻足于镇馆之宝 —— 明代 “青帘” 贡品前时,那细腻的缠枝莲纹与温润的鸡油黄色泽,让我深刻理解了《颜山杂记》中 “琉璃者,石之美者也” 的赞誉。博物馆通过 “馒头窑” 建筑意象与声光电技术的结合,将琉璃的历史脉络立体呈现,特别是复原的元末明初琉璃作坊遗址,让我仿佛真实看到工匠们在摇曳的炉火中淬炼 “火与土的艺术”。

第二天的颜神古镇与琉璃大观园,是传统工艺与现代生活的碰撞。在颜神古镇的老窑址旁,我目睹了非遗传承人孙云毅师傅用古法烧制 “鸡油黄” 的全过程:1400℃的高温窑炉中,琥珀色的琉璃液在铁棒上旋转成型,冷却后呈现出如凝固蜂蜜般的颜色与质感,并作为国礼赠送给外宾。而在琉璃大观园,年轻设计师们将琉璃与现代家居结合,推出的琉璃多肉盆栽、手机链等文创产品,让古老工艺焕发出新的生命力。

三、传薪:在技艺传承中探寻创新密码

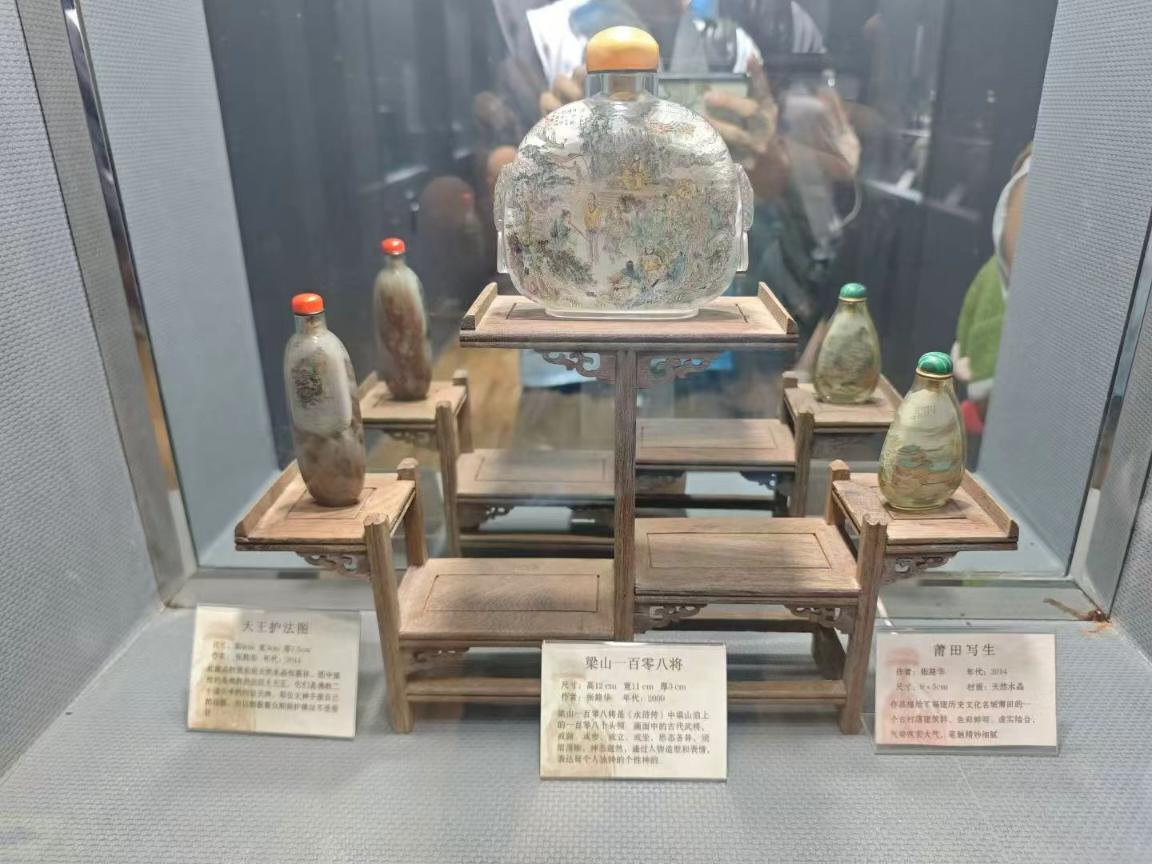

领尚琉璃创意园与鲁派内画体验,是传统与现代的双向奔赴。在领尚创意园,工业旅游模式让琉璃制作从 “幕后” 走向 “台前”:游客可以亲手吹制琉璃杯,体验 “火中取宝” 的激动;而在鲁派内画工作室,我深刻体会到 “方寸之间绘大千” 的艺术魅力。第四天的小学生内画课堂,让我们看到了文化传承的未来希望。在铁路小学,我指导孩子们用釉彩在琉璃瓶内绘制牡丹。当看到小学生们用颤抖的小手完成第一朵盛开的牡丹时,我突然明白:非遗传承不仅是技艺的延续,更是文化基因的传递。正如师傅所说:“我们不是在教画画,而是在播撒文化的种子。” 孩子们在绘画成功后捧着自己的作品欢呼雀跃的场景,让我看到了非遗传承的光明前景。

四、启思:在守正创新中书写时代答卷

五天的实践让我深刻认识到,非遗传承绝非简单的技艺复制,而是需要在守正与创新中找到平衡点。站在鲁派内画传习所的门前,望着匠人们用琉璃珠串起的 “非遗传承链”,我突然想起在琉璃博物馆看到的一句话:“每一件琉璃器都是凝固的时间。” 四天的实践,让我触摸到了时间的温度,更感受到了文化传承的重量。在这个全球化与数字化交织的时代,我们既要守护好祖先留下的技艺瑰宝,更要用创新的钥匙打开传统与现代的对话之门,让琉璃之光在新时代绽放出更加璀璨的光芒。这或许就是我们这代人对非遗传承的最好践行。

当最后一缕夕阳洒在鲁派内画工作室的窗棂上,我看到孩子们的作品在暮色中闪烁着温润的光芒。四天的实践,让我从琉璃的历史长河中走来,在技艺的传承创新中驻足,最终在孩子们的欢声笑语中找到了答案:非遗传承不是博物馆里的静态展示,而是流动在生活中的文化血脉;不是少数人的坚守,而是全民参与的文化自觉。正如琉璃烧制需要 “火的淬炼”,非遗传承同样需要时代的熔炉才能让古老的文明在新时代焕发出新的生命力。未来,我愿成为这文化长河中的一滴水,用行动守护这份跨越千年的璀璨。