“郡县治,天下安”。推进国家治理体系和治理能力现代化的基本盘在于

县域治理。县作为国家与社会的连接点,具有

贯彻国家统一意志与兼顾社会多样性的双重属性。因此,县域治理的精髓在于有效联结“镇”的统筹功能与“村”的实践基础,尤其是

“村”作为基层治理的最小单元,其活力与效率直接关系到整个县域治理的成效。

坚持县域调查是把握乡村振兴脉搏的关键,只有深入基层、扎根田野,才能真实了解乡村发展的现状与挑战,才能精准施策、助力乡村焕发新生。

在此背景下,华南师范大学益行队于7月中下旬深入潮州市湘桥区铁铺镇开展调研,深入探索这片土地上“区-镇-村”三级联动治理的生动实践。调研团队精心选取了

坑门、桂林、石板、尚书、大坑、八角楼六村作为重点考察对象,其中

桂林村为2023年首批省级典型村之一,而

石板、尚书、八角楼村则为2024年典型村,这些村庄各具特色,既是铁铺镇乃至潮州市乡村振兴与高质量发展的缩影,也是广东省“百县千镇万村高质量发展工程”落地生根的鲜活样本。

“潜力股”铁铺镇:乡村振兴的广阔舞台

图1 铁铺镇风貌

铁铺镇属半山区地带。地处湘桥区东南部,潮安、饶平、澄海的交界处,西邻官塘镇,距潮州市区约13千米、潮州火车站约20千米。汕汾高速公路、省道池漳公路、潮州港口大道和潮揭高速公路、潮漳铁路交汇于此,交通较为便利。截至2019年末,铁铺镇户籍人口41280人,其中80%为农村户籍。当下,铁铺镇下辖1个社区、23个行政村。

在第一产业方面,铁铺镇农作物主要种植水稻、茶叶、水果、蔬菜;养殖业为淡水鱼、牛蛙和禽畜;

第二产业方面,铁铺镇建有工业园,占地约1800亩,主要有食品加工、陶瓷工业、家具、服装、五金工艺等;

第三产业方面,铁铺镇旅游资源较为丰富,是潮汕地区围楼古建筑分布最密集的地区之一,其中较著名的有八角楼寨、尚书寨、桂林寨等。在大坑村留有“革命母亲”李梨英的故居,是著名的红色旅游区。(以上内容引自百度百科)

在了解了铁铺镇的基本情况后,益行队调研组就踏上了更为细致的探访之旅,深入各村腹地,与村两委干部进行了亲切而深入的座谈交流,亲眼见证了

各村在乡村振兴道路上的积极探索与显著成效。

潮州音乐的赓续与传承——坑门村

在坑门村,潮州音乐这一中华民间音乐的瑰宝正经历着传承与创新的双重考验。面对传承困境,

非遗传承人杨森谋以坚定的信念和不懈的努力,成为了潮州音乐传承路上的灯塔。他深知,要从根本上解决传承难题,必须从教育入手,培养年轻一代对潮州音乐的热爱与认同。因此,杨森谋积极响应“非遗进校园”的号召,将潮州大锣鼓的韵律带入坑门小学的课堂,成功培育出一支由小学生组成的潮州锣鼓队,为潮州音乐的传承注入了新的活力。

华南师范大学益行队作为此次调研的先锋,深入坑门村,对杨森谋进行了专访,深入了解潮州音乐传承的现状与挑战。调研组不仅见证了杨森谋及其团队在

文化传承上的辛勤付出,更深刻感受到了乡村文化振兴的迫切需求与巨大潜力。

图2 调研组正在专访非遗传承人杨森谋

将乡风文明建立在宗祠上——桂林村

祠堂是宗族文化存续的一个重要物质载体。宗族文化,就其正面来讲其具有一种依照血缘关系而产生的自发的组织力量。将这种宗族的组织力量巧妙地与社会主义精神文明建设结合起来,往往能发挥意想不到的作用。

将乡风文明建立在宗祠上,顾名思义,就是将深厚的祠堂文化与新时代乡风文明实践紧密结合起来。陈氏宗祠是桂林村的新时代乡风文明实践站。近年来,桂林村将祠堂文化与新时代乡风文明实践有机融合。积极发挥道德评议会、红白理事会等组织作用,开展主题鲜明、独具特色的乡风文明实践活动,深入推进移风易俗工作,让文明新风润泽民心。

此外,桂林村以古韵为基,新貌为翼,通过整合资源、强化基础、保护文脉、提升服务及创新治理,全面推进乡村振兴。道路硬化、文化公园建设、古寨修缮等举措,不仅改善了村民生活,还打造了

“山水桂林”旅游品牌。

图3 桂林村陈氏宗祠

图4 益行队调研组与桂林村两委干部合影

既不离土也不离乡的“石板模式”——石板村

石板村位于铁铺镇镇上,靠近铁铺工业园,附近建有两所大专类院校,

区位优势明显。村内集体经济蓬勃发展,

农贸市场作为活力引擎,不仅构建了村民日常交易的便利平台,更通过引入专业物业公司管理,实现了市场的规范化运营与集体收入的稳步增长。展望未来,石板村雄心勃勃地规划着商业街与网红夜市的建设蓝图,旨在通过创新商业形态,如摊位租赁等多元化经营模式,进一步拓宽增收渠道,同时吸纳并促进村民就地就业,特别是为年轻人搭建起施展才华的舞台。

此外,石板村还巧妙利用工业区出租,年租金收入达80万元,加之市场与耕地的稳定租金收入,共同构筑了坚实的经济基础。

这一发展模式,不仅保留了村民与土地之间的深厚情感纽带,即“不离土”,又通过家门口的就业机会,实现了“不离乡”的美好愿景,保障了全年龄段村民的生计与福祉,展现出“石板模式”强大的生命力和可持续性。尤为值得称道的是,石板村深刻理解到组织振兴对于乡村振兴的基石作用,而人才则是这一过程中的核心要素。通过构建既不离土也不离乡的发展生态,石板村

成功吸引了年轻人的回流与驻留,为乡村振兴注入了源源不断的内生动力与新鲜血液。

图5 益行队调研组随石板村党支部书记、村委会主任陈森伟在村内参观

图6 益行队调研组与石板村两委干部合影

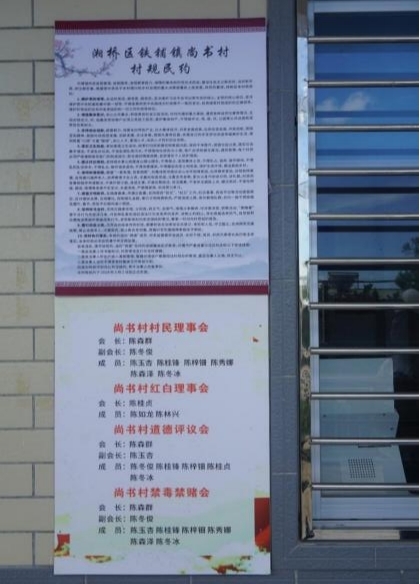

积极探索村民自治的有效实现形式——尚书村

在

尚书村,民主不仅仅是一种制度,更是一种生活方式,它与传统文化的精髓相融合,走出了一条独具特色的乡村治理道路。其中,

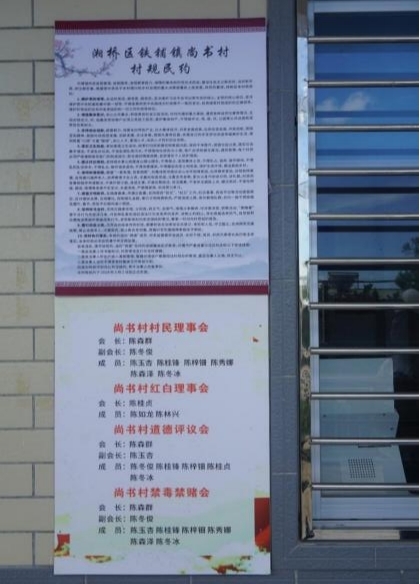

广泛的村民参与和村民自治是尚书村民主治理的基石。 村民自治,简单来讲就是在法律规定的范围内村民有自主决定“要做什么、不做什么、先做什么、后做什么”的权利。尚书村实现村民自治的形式,总的来说可概括为

“六会一参与”模式。“六会”即两委会、村民代表会议、村民(老人、红白)理事会、道德评议会、禁毒禁赌会,“一参与”即将村民小组引入到村内事务的协商中。“六会一参与”模式很好地实现了村民自我管理、自我教育、自我服务,不仅极大地激发了村民的参与热情,更在无形中凝聚了民心,强化了村民的集体荣誉感和责任担当,使之成为推动乡村组织振兴的强大内生动力。

在新时代的背景下,尚书村的这一实践,无疑为探索村民自治的有效路径树立了典范,展现了乡村治理的智慧与活力。

图7 尚书村村民自治的制度设计

图8 益行队调研组与尚书村两委干部合影

探寻红色文旅发展的长效机制——大坑村

大坑村是“革命母亲”“红军阿姆”李梨英的故乡,是潮州市著名的“红色村”,2023年大坑村被定为中央组织部红色村组织振兴试点单位。依托李梨英故居,大坑村精心打造了红色戏台、红军枪械修配所、红军古井、红军医院等一系列红色人文景观,使之成为集观光、教育于一体的

综合性红色旅游目的地。这里不仅是游客缅怀先烈、传承红色基因的圣地,也是党员干部及学生接受爱国主义教育的重要场所,每年吸引了各级单位、党员干部、学校师生前来参观,理解革命之不易,感悟英雄之伟大,找寻奋斗之初心。

益行队调研组跟随大坑村党支部书记、村委会主任林克成对村内的红色人文景观进行了参观。林克成表示虽然上级都比较重视大坑村红色文旅的发展,但是在探寻红色文旅发展的长效机制上,大坑村也有自己的烦恼。大坑村海拔较高,仅有一条3.5米宽的水泥路与山下各村镇相通,与外界的沟通较为不便。这条狭窄、蜿蜒且坡度较大的山路,大巴难以通行,在极端降水天气下更是危险重重。

交通配套设施的完善是大坑村建立红色文旅发展长效机制的重要一环,其对大坑村红色文旅能否焕发出生命力起着关键的制约作用。

图9 红色戏台

图10 红军枪械修配所

图11“革命母亲”李梨英故居

图12益行队调研组随大坑村党支部书记、村委会主任林克成在村内参观

图13益行队调研组与大坑村两委干部合影

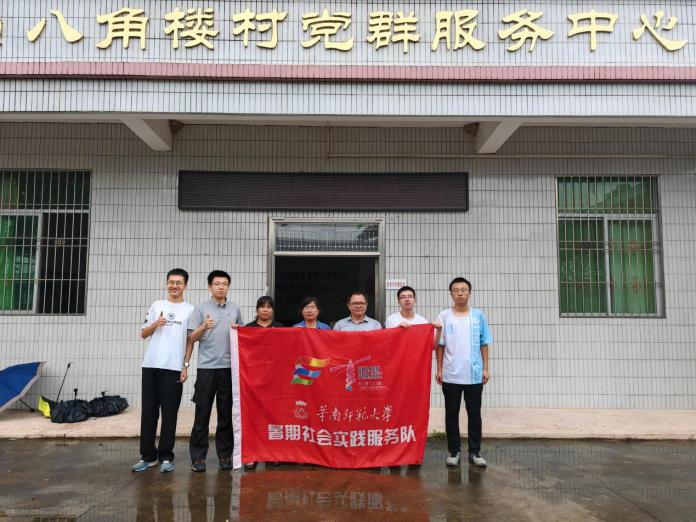

“古村+古树”,打造文旅新模式——八角楼村

八角楼村,

其名源于其标志性的八角楼寨,一座始建于1610年的古老建筑杰作,历经三百年沧桑依旧屹立不倒,其八角形态与内蕴的潮汕四合院格局,巧妙融合了

“天圆地方、阴阳平衡、动静互补”的哲学理念,于2016年被授予潮州市文物保护单位之荣。村中陈氏宗祠“五昌堂”,承袭“驷马拖车”之古典布局,木雕壁画熠熠生辉,今已转型为村民共享的文化休闲之地。

村间绿意盎然,16株古芒果树见证岁月流转,仲夏之时金果满枝,美不胜收。为守护这份自然遗产,八角楼村正筹划古树周边环境升级,旨在提升游客体验的同时,加强古树保护。

益行队师生跟随八角楼村的两委干部对村内景观进行参观。在参观中,队员们发现八角楼寨与古树并没有得到十分有效的活化与利用,对其进行开发的形式依旧停留在较为千篇一律的文旅上。八角楼村两委干部表示,

对古寨与古树的活化与有效利用的关键在于资金问题。而村内集体经济在分红后所剩无几,上级的资金倾斜力度不大,这些都导致了在活化古寨与古树上的“心有余而力不足”。

总的来说,八角楼村 “古村+古树”的文旅IP是独具特色的,但是和其他的古村落一样都面临着“成长的烦恼”。如何破局,如何进一步地彰显特色成为了未来要思考的问题。

图14八角楼寨航拍图(摘自南方+)

图15八角楼寨东侧的八角形古井

图16“五昌堂”大门(摘自南方+)

图17 “五昌堂”内部的木雕

图18 益行队调研组与八角楼村两委干部合影

结语 在调研过程中,益行队师生与各村村两委干部都进行了深入细致的座谈交流,围绕“百千万工程”的实施进展、成效挑战及未来规划进行了全面探讨。通过实地走访、访谈记录等多种方式,团队不仅收集了丰富的一手资料,还深刻感受到了基层治理的复杂性与创新性。从坑门村潮州音乐的赓续传承,到桂林村宗祠文化引领的乡风文明建设;从石板村“石板模式”下的产业振兴探索,到尚书村村民自治的生动实践;从大坑村红色文旅的蓬勃发展,到八角楼村“古寨+古树”文旅新模式的创新尝试,每一个村庄都以其独特的方式,诠释着乡村振兴的多样路径与蓬勃生机。

敢问路在何方

路在脚下

对铁铺镇的调研告一段落

但调研仍在继续

探索仍在继续