为进一步加强青年学子对非遗文化的认知,7月14日西安工程大学赴陕西安康“遇非遗文化,谱振兴新篇”暑期实践团与平利县文化馆的郭老师伴随着蒙蒙细雨,来到平利县牛王沟村村委会。

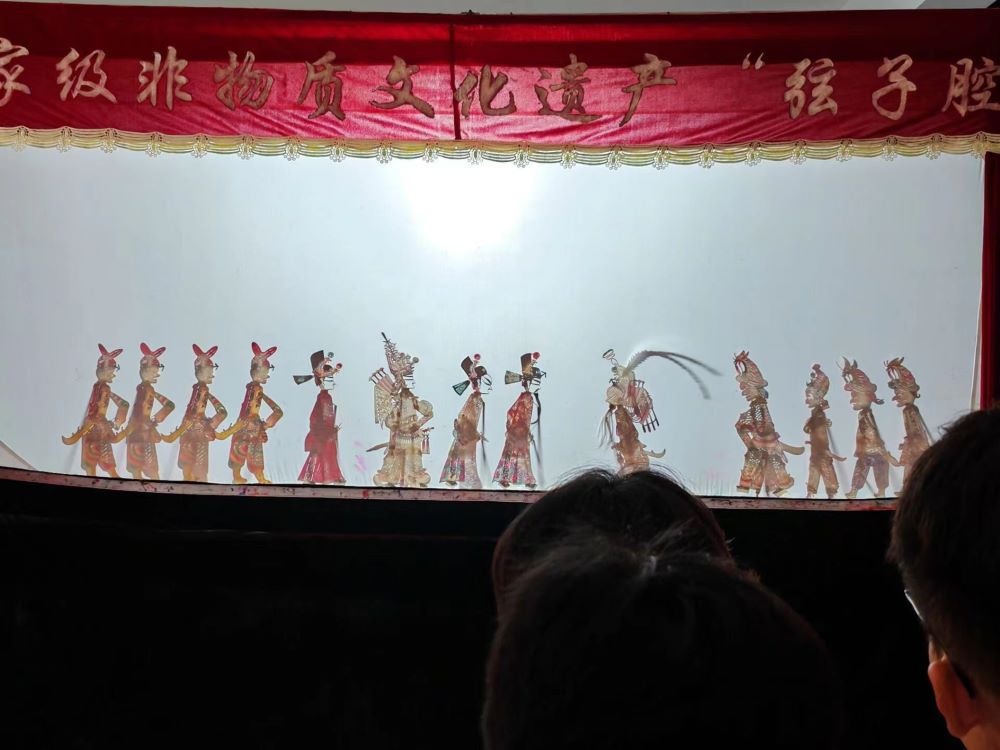

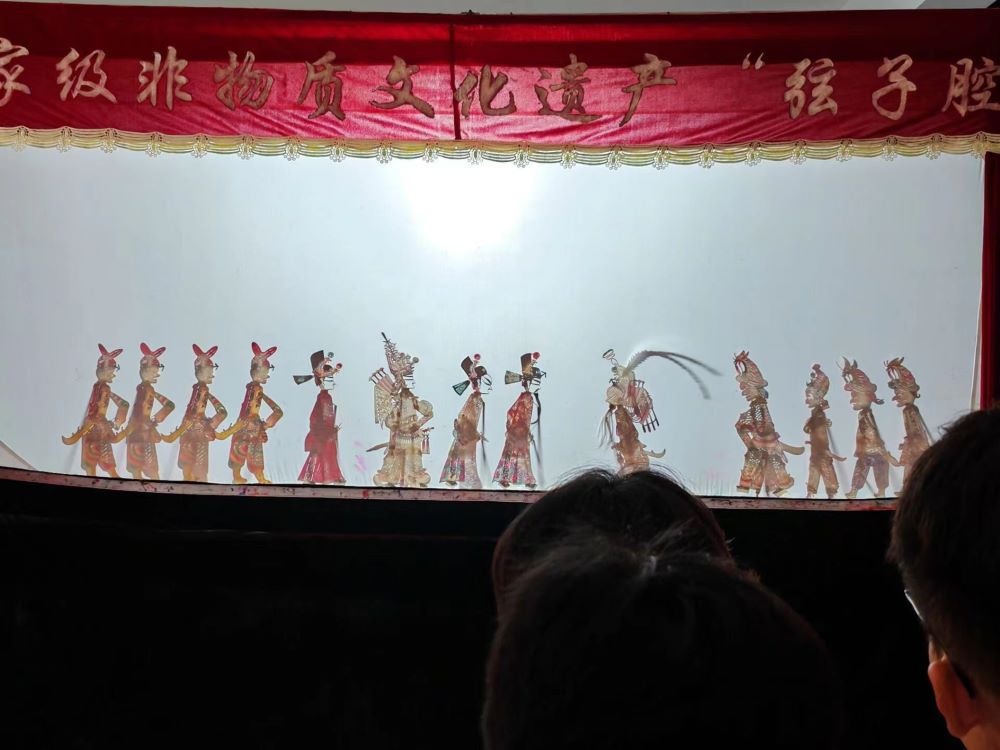

早上9:20,实践团顺利抵达了弦子腔李家班牛王传习所,并观看了弦子腔名剧之一《父子会》。李家班的各位老师通过皮影戏的表现形式,向成员们展现了弦子腔的独特魅力。 弦子腔声腔以陕西省安康市平利方言为基础,有13种唱腔板式,常用的曲牌8首,唢呐曲牌18首,锣鼓打头30种。平利弦子腔是集腔音乐、声腔、调式、板落、曲牌、打头和演唱的一套完整的平利地方戏曲剧种。弦子腔的说唱性、每段唱腔尾接观众互动的"喊腔号子"、以及乐器中的弦胡和"莲花落"是弦子腔有别于其它剧种的三个显著的个性特征。

欣赏完精彩的表演,郭先生为实践团介绍了国家级传承人吴成全老师,省级传承人吴江银老师和朱家银老师。随后,实践团成员来到了后台,和传承人老师们进一步交流,切身体验了一下弦子腔表演过程,吴成全老师现场教授实践团成员使用皮影角色和表演乐器。气氛热烈有趣,实践团成员们也都表现出对弦子腔的巨大热情,纷纷拿起皮影角色在荧幕上不断尝试。对于如何操纵复杂的关节动作以及不同角色行走方式等问题,吴成全老师也耐心地回答了实践团成员,在不断地练习下,成员们也学会了如何让各种不同的皮影角色诸如走路,坐下之类的动作。

欣赏和体验弦子腔这项别具特色的非遗文化之后,实践团成员深深体会到了其独特魅力。为进一步了解非遗文化的传承,实践团成员带着心中的疑问采访了各个传承人。对于为何会走上传承弦子腔这项非遗文化的道路,老师们表示有的是因为兴趣,有的是出于保护非遗文化的责任感,还有的是因为家族传承。通过简单的交流,大家了解到阻碍传统地方戏剧发展推广的主要原因是当代人对非遗的关注程度低、愿意传承学艺者寥寥,以至当前众多传统文化面临失传的窘迫境地。由此来看,非物质文化遗产想要在现代社会立足并传承,必须与现代社会有机融合,走进现代民众的生活。

实践团员了解到弦子戏为了紧跟时代发展,也做出了许多技术上的革新。过去精密的皮影依靠手艺人手工制作耗时耗力,如今使用电脑打印技术,大大提高了效率。由于现在的年轻人对戏腔了解甚微,且弦子腔的主要唱词是以文言文或方言为主,所以为了让人们更好的理解其内涵,也为了这项技艺更好的传承下去,非遗传承人用国家级非遗的传承经费在增设了电子字幕。在过去的传承过程中,传承人自身的艺术表演能力使得弦子戏具有了广泛的适应性,同时也是弦子戏生存和发展的重要条件。而在科技新媒体快速发展的今天,微信、微博、短视频APP等新媒体渠道都为弦子戏传承创新提供新契机,类似“数据敦煌”资源库等实例都为弦子戏的创新发展提供新思路。实践团成员现场录制短视频记录弦子戏唱腔,想借此将弦子戏推广出去,引起人们的重视,让更多的人了解并走进弦子戏,并增强人们对传统民间文化的传承。

结束了一天的调研采访工作,实践团成员纷纷表示收获颇丰,对新时代非遗文化的发展创新有了更深入的了解。此次牛王村之行是暑期社会实践的重要一站,通过这次学习,实践团成员们感受到了弦子腔的独特魅力,成员们将带着这份文化自信,为非遗的传播贡献自己的力量。

撰稿人:王柏之 张茜茜 张怡萍 陈俊文 袁豪谦

指导老师:薛绍凡