为深入学习贯彻党的二十大精神,深入领会落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,增加青年为人民服务的本领, 曲阜师范大学生命科学学院社区实践队队员于1月25日来到安徽省蚌埠市怀远县河溜镇劳庙村进行有关社区实践与社会能力的深入探索。本次社会实践活动过程中的收获和感悟通过文字,录音,拍照,录像等方式详细地记录。

首先实践队员乘坐公交到达了河溜镇劳庙村,映入眼帘的是平坦整洁的道路、整齐划一的农家小院、夹道而立的路灯,文化广场上村民自在的健身、歌舞,远处笔直的林网与近处的绿色长廊交相呼应,路林相通、绿树成荫,呈现出一个党建“出实效”、产业“有朝气”、生态“高颜值”的劳庙村。往村子内部走去,村民井井有条地完成自己手中的事情,老乡们会对着路边的行人微笑,透露出他们发自内心的善意。时不时传来的吆喝声和鸡鸣、袅袅升起的饭香使村中的烟火气愈发浓郁。

图为实践队队员与劳庙村村民交流。通讯员 李彤 供图

在活动中,实践队员深入乡村进行采访,了解村中近况。实践队员与老乡面对面交流,倾听他们的故事和心声。老乡畅所欲言,和实践队员分享了他们的生活、困难以及对未来的期望。他们诉说着村子近年来的变化,眼中饱含对未来的希冀,赞扬着政府对于农村发展的支持。通过这次采访,实践队员不仅了解到了乡村的发展变化,也感受到了老乡们的真诚与热情。

随后,实践队员在路边发现了农村特有的柴火垛。实践队员向负责人询问得知,如今农村的柴火垛越来越少了。在很多人眼里,柴火垛是幸福的象征,谁家的柴草多,柴草垛堆得大,谁家的日子就殷实、富裕,冬季过冬的烧火做饭、取暖喂牲口都有了指望,心里也有了踏实感,更证明这家人家的勤劳和能干。那鳞次栉比、大大小小、形状各异的柴草垛成了农村的一道亮丽的风景线。村民们说以前冬季柴火垛点火烘烤衣物,在未燃尽的柴火垛中烤红薯烤洋芋,是他们甜蜜的回忆。有的农户利用柴火垛的保暖作用储存萝卜白菜等蔬菜,用柴火堆中的柴火去喂养牲畜。柴火垛是昔日一种常见的农村用物,尽管它慢慢退出农耕历史舞台,但它在农业生产中的贡献是不可磨灭的。柴火垛是凝聚着劳动人民智慧的结晶,同样是农村人民幸福生活的温床。

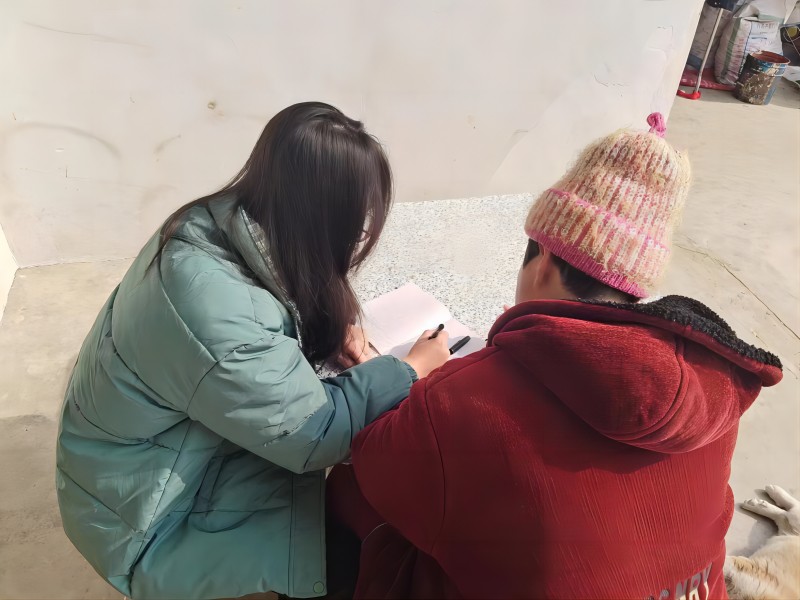

图为实践队队员教劳庙村中老人写字。通讯员 李彤 供图

此外,实践队员还参与了教老人写字的活动。实践队员询问了劳庙村村委会的负责人,了解到村子中有许多老人由于当时年代条件有限,并没有学习过如何写字甚至于自己的名字都不会写,于是实践队员进入老人的家中教他们写字。在这个过程中,实践队员深刻地体会到了教育的重要性。老人们虽然年事已高,但他们学习的热情却丝毫不减。有一位老人颤抖实践队员记得有一位老人,他握笔的手有些颤抖,但他仍然坚持练习。实践队员教他如何握笔,如何书写基本的笔画。当他终于写出自己的名字时,他的脸上露出了满足的笑容看着他们认真写字的样子,实践队员感受到了知识的力量和传承的意义。

劳庙村不仅注重美好乡村的建设,同样也进行着微小企业和农业的发展。在河溜镇相关政策指导下,深入开展“暖企”行动,不断加大减税降费力度,降低小微企业负担,主动破解民营企业用地、用工、融资难等问题,积极促成了多个微民营企业落户落地。依托蚌埠现代农业科技示范园重点发展11万亩糯稻产业,推动劳庙村稻、麦制种基地建设;积极与淮矿集团对接引进亿元农业产业发展项目,重点建设高标准绿色蔬菜、瓜果示范区,发展农业特色产品初加工和精深加工,打造绿色农产品生产、加工、供应基地,提高农产品附加值。表现了当地人民对于美好生活付出了巨大的努力,共同建设自己的美好家园。

通过这次返家乡的社会实践活动,实践队员深刻地认识到,只有深入社会、了解社会,才能真正锤炼自己的社会能力。比如,在采访老乡们的过程中,实践队员学会了如何与不同背景的人沟通,如何有效地表达自己的观点;而在教老人写字的过程中,实践队员学会了如何耐心地指导他人,如何用简单易懂的方式传授知识。 实践队员深刻感受到了他们对劳庙村的热爱和对家的坚守。

总之,这次社会实践活动让实践队员收获颇丰。实践队员看到了社会的多元性与复杂性,了解到不同人群的生活状况与需求。实践队员学会了感恩当下拥有的一切,感受到了农村生活的平凡与不易。在未来的日子里,实践队员将继续积极参与社会实践活动,用自己的行动为家乡和社会做出贡献。