据国家统计局相关负责人日前表示,截至目前,中国灵活就业者已达2亿人。这其中就有约1300万名外卖骑手,已经占到全国人口基数的近1%。在当今生活节奏逐渐加快的大背景之下,外卖这一行业无疑给人们的生活提供了极大的便利。但是与此同时,外卖骑手超时、投诉压力大、与商家和客户存在沟通障碍等问题频频登上热搜。还有最重要的是,外卖骑手的合法权益难以得到有力的保障。

针对这一问题,曲阜师范大学法学院“心寄途中”社会实践队在山东省潍坊市潍城区某社区展开了线下调研。

通过实践队队员们的初步调查,发现了以下问题:首先是人们对外卖骑手的权益保护并不重视,这里的人们,既包括了从事外卖行业的人,也包括这个行业之外的人。最突出的表现就是劳动合同签订和参加社会保险的问题。

自2021年以来,人社部、市场监管总局等多部门相继发布政策,督促平台及合作企业对骑手权益保障承担相应责任,支持其参加社会保险,并按照国家规定参加平台灵活就业人员职业伤害保障试点。情况开始改善。

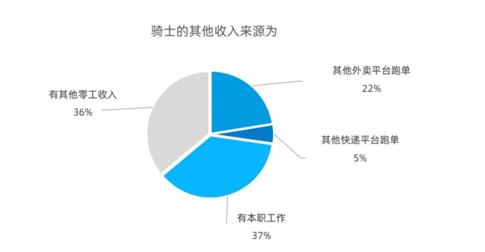

其次是人们的认知偏差,长久以来,外界不少人对外卖骑手的印象是月入过万。这并不是传说,行业刚刚兴起时,骑手人数不足,为了抢占市场,企业不惜高薪招募员工,并以红包、奖励、补贴等形式发放红利,每单的提成很高,收入自然可观。但那个时代已经远去,2021年,北京市人社局劳动关系处副处长王林拜师外卖小哥,体验了一天做外卖小哥的感觉,一单跑了近一个小时只挣了6块6,加上已经超时,还要被扣60%。当日王林工作了12个小时,最终只完成了5单送餐,仅获得了41块钱的收入,而他一天挣100块钱的目标连一半都没完成。排除他作为新人“手生”的因素,骑手配送提成降低有迹可循。近年来,由于行业门槛低,被吸引入进来的人过多,骑手不再短缺,因此失去了议价权,每单提成自然不如从前,再想实现月入过万,则需完成更多的订单,每天工作甚至要超过12个小时。据饿了么近日发布的《2022蓝骑士发展与保障报告》,平台超四成骑手为全职,近六成有其他收入的骑手中,近四成骑手有本职工作,另有近三成骑手在其他平台从事配送工作。

并且,随着骑手的称呼逐渐从“送外卖的”转变为“外卖小哥”“网约配送员”,骑手的职业发展已经在体系化的道路上走出了一段距离——开展“网约配送员” 新就业技能提升培训,开放直接岗位晋升,拓宽转岗通路,从长远来看,骑手“困于职业”有望破冰。

可以说,安全、收入、发展,是打工人们面临的三座大山。如何推翻这一座座大山,是目前亟待解决的问题,也是实践队队员们进行实践的大方向所在。