当黄崖洞的山风掠过炮弹车间遗址的岩壁,指尖触到那些机床留下的深深凹槽时,我忽然懂了 “传承” 二字的分量。这个暑期,跟着材料工程学院 “寻迹工业抗战 淬炼时代匠心” 三下乡实践队走进山西黎城,在黄崖洞兵工厂的旧址里打捞 “炮弹大王” 甄荣典的故事,不是一次简单的历史回望 —— 更像一场跨越 80 余年的 “精神对话”,让我们这些习惯了精密数控设备的工科生,在烽火岁月的工业记忆里,找到了属于当代青年的 “匠心坐标”。

老机床里的 “破局智慧”:原来 “工匠精神” 早有注脚

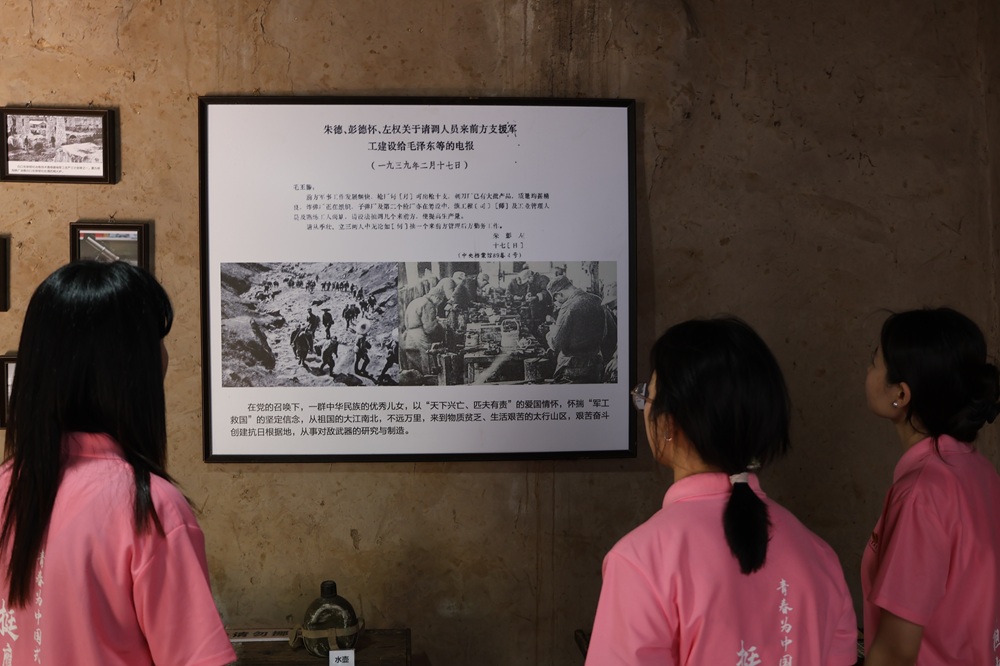

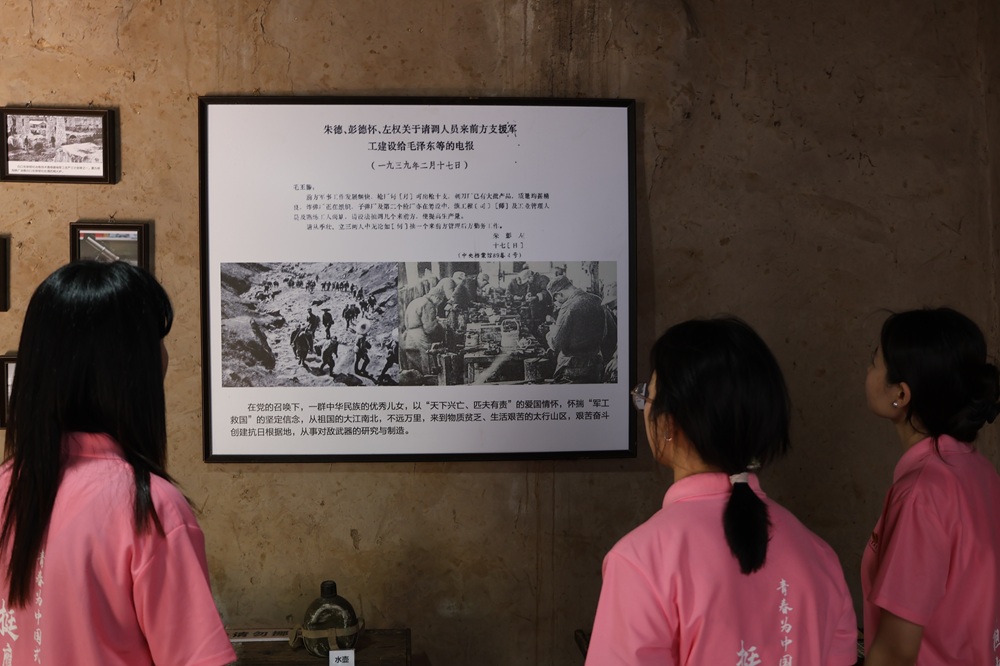

黄崖洞革命纪念馆的玻璃展柜里,摆着一台锈迹斑斑的老式车床。讲解员说,这是当年甄荣典带领工友们造炮弹时用的 “主力设备”—— 说是 “车床”,其实是从敌人手里缴获的旧机器,齿轮缺了齿,床身歪着角,连固定的螺栓都是用废铁敲出来的。可就是这台 “破烂”,在甄荣典手里成了 “宝贝”。

史料里写,1941 年的黄崖洞兵工厂,算上甄荣典在内,炮弹车间只有 23 个工人,却要给前线供弹药。那会儿没图纸、没原料,甚至连像样的工具都凑不齐,最初每天最多造 200 发炮弹,前线战士握着空枪盼弹药的急信,一封封往厂里送。换作是我们,怕是早被 “不可能” 困住了 —— 可甄荣典偏不。他带着工友们围着这台老车床蹲了三天,把 “一人造一发” 的零散流程拆成了 “下料、锻打、钻孔、装引信” 四个环节,一人守一个工序,像串珠子似的把流程串了起来。

“流水作业法!” 当讲解员说出这个词时,我和身边的李哲都愣住了。这不是我们专业课上刚学过的 “生产线优化原理” 吗?可 80 多年前,在连 “工业管理” 这个词都鲜为人知的山洞里,一个没读过多少书的工匠,凭着手感和琢磨,硬是把 “效率革新” 的道理想透了。后来看到史料里 “日产量提升到 800 发” 的记录,我盯着那台老车床忽然红了眼 —— 哪是什么 “奇迹”?是把 “要造炮弹” 的信念,一点点凿进了每一道工序里。

我们在实验室里调参数、看数据,总嫌 “精度不够”“设备不足”,可甄荣典用缺齿的齿轮都能造出合格的炮弹。原来 “工匠精神” 从不是 “有了好工具才好好干”,而是 “就算只有一把锤子,也要敲出最硬的钢”。

岩壁凹槽里的 “坚守力量”:比炮弹更硬的是 “心劲”

从纪念馆往山上走,炮弹车间的遗址藏在岩壁深处。没有机器,没有厂房,只有光秃秃的石壁上,几道被机床压出的凹槽还清晰着 —— 当年为了躲敌机轰炸,工友们把机床拆了藏进山洞,炸完了再扛出来,螺栓一次次拧进石壁,就留下了这些痕迹。

当地党史专家蹲在凹槽旁给我们讲的故事,比史料更扎心。有次敌机炸得凶,碎石把车间的洞口堵了一半,甄荣典的手指被机床轧掉了一小块肉,鲜血把工装浸得通红,他抓把草木灰摁住伤口,就往洞口冲:“先把模具抢出来!” 模具是他前阵子带着工友磨了七天七夜的,能让炮弹壳更规整,他说 “模具在,炮弹就断不了”。还有回赶工期,他三天三夜没合眼,趴在机床上就睡着了,手里还攥着扳手,工友想把扳手抽出来,他迷迷糊糊喊 “别碰,还没调准呢”。

我伸手摸了摸石壁上的凹槽,边缘被磨得光滑,是常年累月与螺栓摩擦的痕迹。忽然想起自己上次做课程设计,因为 3D 建模差了 0.1 毫米就闹脾气,说 “设备不行做不了”;想起实训时嫌铁屑溅到手上麻烦,总想着戴两层手套 —— 和甄荣典比,我们缺的哪里是技术?是那份 “把活当命守” 的心劲。

他守的哪里是机床?是 “前线等着炮弹” 的责任,是 “不能让鬼子欺负咱” 的骨气。那些岩壁上的凹槽,不是机床压的,是 “不服输” 的劲儿刻的。

座谈会上的 “接力誓言”:我们该成什么样的 “工科人”

回住处的座谈会上,没人提 “感悟” 这两个字,可每个人的话里都带着热乎气。李哲翻着笔记本里抄的甄荣典事迹,忽然拍了下桌子:“咱学材料成型的,不就是要造‘硬东西’?前辈造炮弹保家,咱就得造好零件、搞新技术,让咱国家的制造业硬起来!”

这话戳中了所有人。我们总说 “工匠精神”,可到了自己身上,有时就成了 “应付实训”“混过考核” 的借口。甄荣典在山洞里琢磨 “流水作业法” 时,未必想过 “我要当工匠”,他就想着 “多造一发炮弹,前线就多一分胜算”—— 原来 “匠心” 的底色,从来是 “担当”。

我摸了摸背包里从遗址旁捡的一小块炉渣,上面还留着当年冶炼的痕迹。忽然明白学院为什么要带我们来这儿:不是让我们记 “甄荣典造了多少炮弹”,是让我们看见 —— 当年的工匠用铁锤和机床守家国,今天的我们,就得用专业知识和技能托举制造业的明天。

离开黄崖洞时,山风把远处的树吹得沙沙响,像极了史料里写的 “机床轰鸣”。我攥紧了那块炉渣,忽然觉得肩上沉了些 —— 那是甄荣典们传过来的 “接力棒”,是工科生该有的 “心劲”:不用等 “条件够了” 才努力,不用怕 “难” 就退缩,像当年造炮弹那样,把每一分力砸进专业里,把 “技能报国” 的信念,磨得比炮弹还硬。

这趟寻迹之旅,终究是找到了答案:所谓传承,就是把烽火里的 “匠心” 揣进心里,在自己的青春赛道上,接着敲那柄 “不服输” 的铁锤。