青春筑梦乡间路,三下乡活动绘就暖心画卷

七月的骄阳炙烤着乡间小路,却挡不住一群青年的脚步。巢湖学院赴庙岗宣扬红色文化“薪火” 支教团的 15 名志愿者背起行囊,走进庙岗镇童坛村开展为期半月的 “三下乡” 社会实践活动。从晨光中的课堂到暮色里的灶台,从琅琅书声到欢歌笑语,志愿者们用真诚与热情,在这片土地上留下了串串珍贵的足迹。

初至乡间:用知识搭建桥梁

7月2日,领队高咨言笑着扬了扬手,一声清亮的‘出发啦’落进晨光里,车辆缓缓驶出校园,载着满车的期待驶向童坛村。沿途的白杨树叶在阳光下闪着绿光,蝉鸣声声织成夏日的序曲,志愿者们隔着车窗向路边的田野挥手,仿佛已经能看到乡村孩子们的笑脸。

抵达小村的伊始,

志愿们仔细打量着教室:斑驳的黑板下整齐摆着旧课桌椅,又麻利地将行李归置妥当。第一堂安全课,成员们拉着孩子们围坐,叮嘱上下学避水坑、结伴行。细碎叮嘱混着脆笑,成了初遇时最暖的约定。

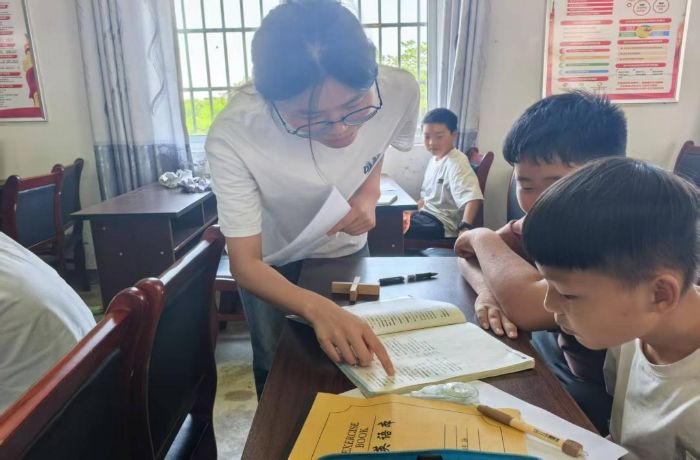

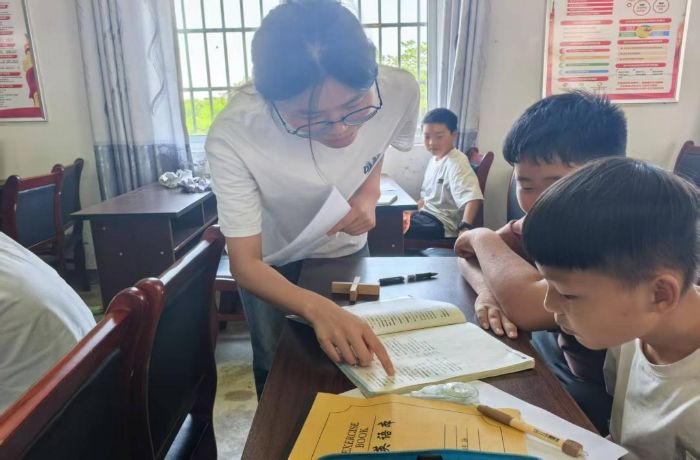

准备就绪后,教学工作紧锣密鼓地展开。志愿者们根据孩子们的年龄和基础,开设了多门课程,力求让每个孩子都能学有所获。数学课堂上,志愿者黄咏琪用玉米粒当教具,教低年级孩子认识加减法,通过 “分玉米” 游戏让抽象的数字变得具体;志愿者李昊既保留公式推导、逻辑演算等严谨教学环节,又通过数字游戏、生活情境模拟等方式拆解抽象概念学习几何知识。

地理课成了最受欢迎的课程之一,志愿者张豪带来的世界地图铺满了整张课桌,孩子们趴在地图上寻找家乡的位置,听他讲珠穆朗玛峰的高度、太平洋的洋流。

为了让孩子们理解地球运动,志愿者张豪特意准备了一个地球仪,用手电筒模拟太阳。当他转动 “地球仪” 演示昼夜更替时,孩子们纷纷伸出小手跟着比划;讲到四季变化时,他带着大家在院子里观察不同时段影子的长短,让抽象的知识变得可触可感。当讲到宇宙飞船时,十几个小脑袋凑在一起,眼睛里闪烁着对远方的向往。

语文和英语教学也各有妙招。语文老师高咨言从《天净沙·秋思》入手,教孩子们诵读经典,还鼓励大家写 “乡村日记”,用文字记录下看到的晚霞、听到的蝉鸣;

英语课上,志愿者肖杨敏笑着给他们取了自己的英文名,她先握着粉笔在黑板画音标,领着大家一遍遍拼读,又指着课文单词轻轻拍手,孩子们便仰起脸,用带着乡音的调子齐声朗读,教室里飘着细碎读书声;

物理课上,志愿者曹雪梅从口袋里掏出个小手电,按亮的瞬间,一道细光直直射向黑板。“这束光一秒能跑三十万公里呢!” 她张开双臂比划着,“绕地球七圈半都够啦!” 孩子们眼睛瞪得溜圆,教室里满是 “哇” 的惊叹;

音乐课上,电子琴伴奏的《小美满》响起,孩子们一边打着轻快的节拍,一边晃动小脑袋,稚嫩的嗓音混着伴奏声往上飘,连窗外的蝉鸣都似被感染,悄悄放轻了调子;美术课上,孩子们蘸颜料在石膏坯上涂抹,群青与鹅黄碰撞出太阳花、小房子。志愿者握他们的手调颜色,晾干的作品排满窗台,颜料香混着阳光成了明媚装饰。

中期融合:教学不辍,汇演筹备忙

进入活动中期,志愿者们并没有因为要筹备总结汇演而放松教学工作,而是巧妙地将两者结合,此次汇演,志愿者们特意安排了手势舞和朗诵两个节目,希望通过多样的形式展现孩子们的风采。手势舞选择了《小美满》这首歌曲,志愿者们先带孩子们了解歌词,再逐句设计对应的手势。刚开始排练时,孩子们的动作僵硬又不协调,有的孩子胳膊伸不直,有的孩子记不住手势顺序。志愿者们便把每个动作拆解开来,反复示范,还编了口诀帮助记忆。

朗诵节目则选取了孩子们自己写的 《百年芳华》,由志愿者蒋雯娟负责指导。她先教孩子们掌握朗诵的语速和停顿,再引导他们投入情感。排练时,孩子们常常因为紧张忘词,蒋雯娟就组织大家围成一圈,轮流站起来朗诵,渐渐消除了大家的胆怯。

温情收尾:技能增长,情谊渐浓

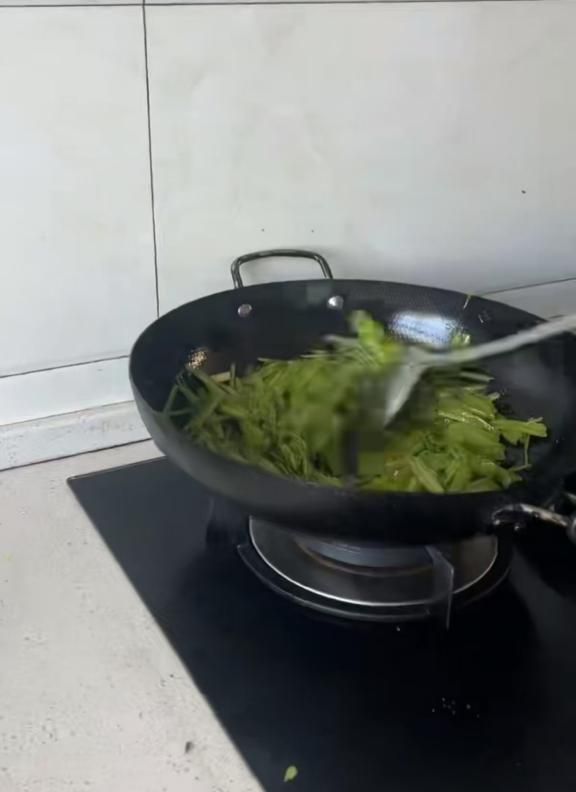

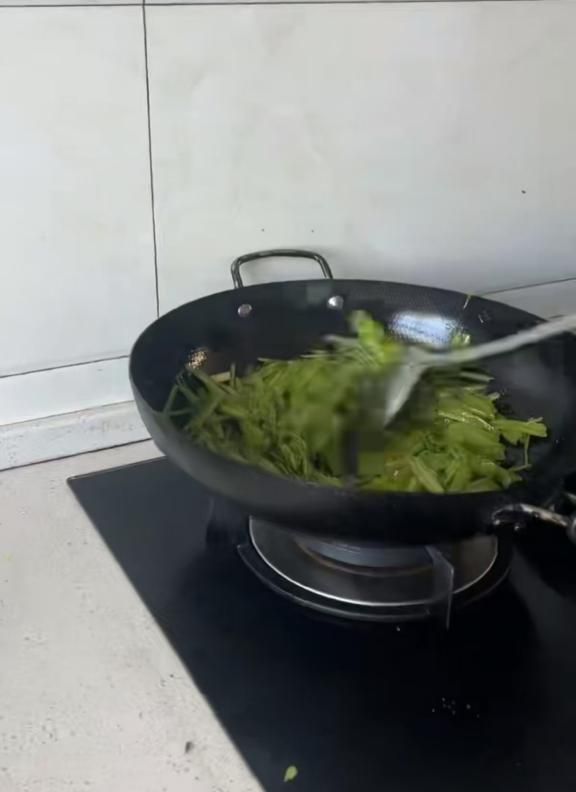

厨房成了志愿者们的 “厨艺练兵场”。初来时,西红柿炒鸡蛋都能炒出各样的 “意外”—— 有人把盐罐抖成了雪,有人将鸡蛋煎成焦黑的硬块。会做饭的同学系着围裙当起师傅,切菜时手腕翻转的弧度、翻炒时火候的拿捏,都被学徒们睁大眼睛记在心里。等锅铲渐渐听话,电话里便多了雀跃的报喜:“妈,今天我炒了青椒土豆丝!回去给您露一手!” 烟火气里飘着

的,尽是成长的甜香。

十几天的日子里,初见的腼腆渐渐消散。志愿者陪孩子们玩游戏、讲故事、写作业,孩子们拉着他们看野花。野果塞进衣兜,笔记本多了稚嫩字迹。朝夕相伴中,依赖悄悄生根,惦念慢慢发芽,心与心的联结在夏日里愈发醇厚,成了彼此舍不得松开的牵挂。

这些夏日里的相遇,早已化作种子,在时光里慢慢生长,终将绽放出更绚烂的花。此次 “三下乡” 活动虽已落幕,但青春与乡村的故事仍在延续。

(文/张桥云 图/张桥云 初审/蒋雯娟 终审/郭华)