"原来'红色宣讲'不是念稿子,是要把历史讲成居民能听懂的故事。"站在三里墩社区活动中心的讲台上,南通大学外国语学院社会实践队队员深吸一口气,看着台下认真倾听的居民,想起一个月前自己对着史料发呆的样子,忍不住笑了。这场看似顺利的抗战文化宣讲,背后藏着一群大学生将"历史文本"转化为"生活语言"的笨拙与成长。

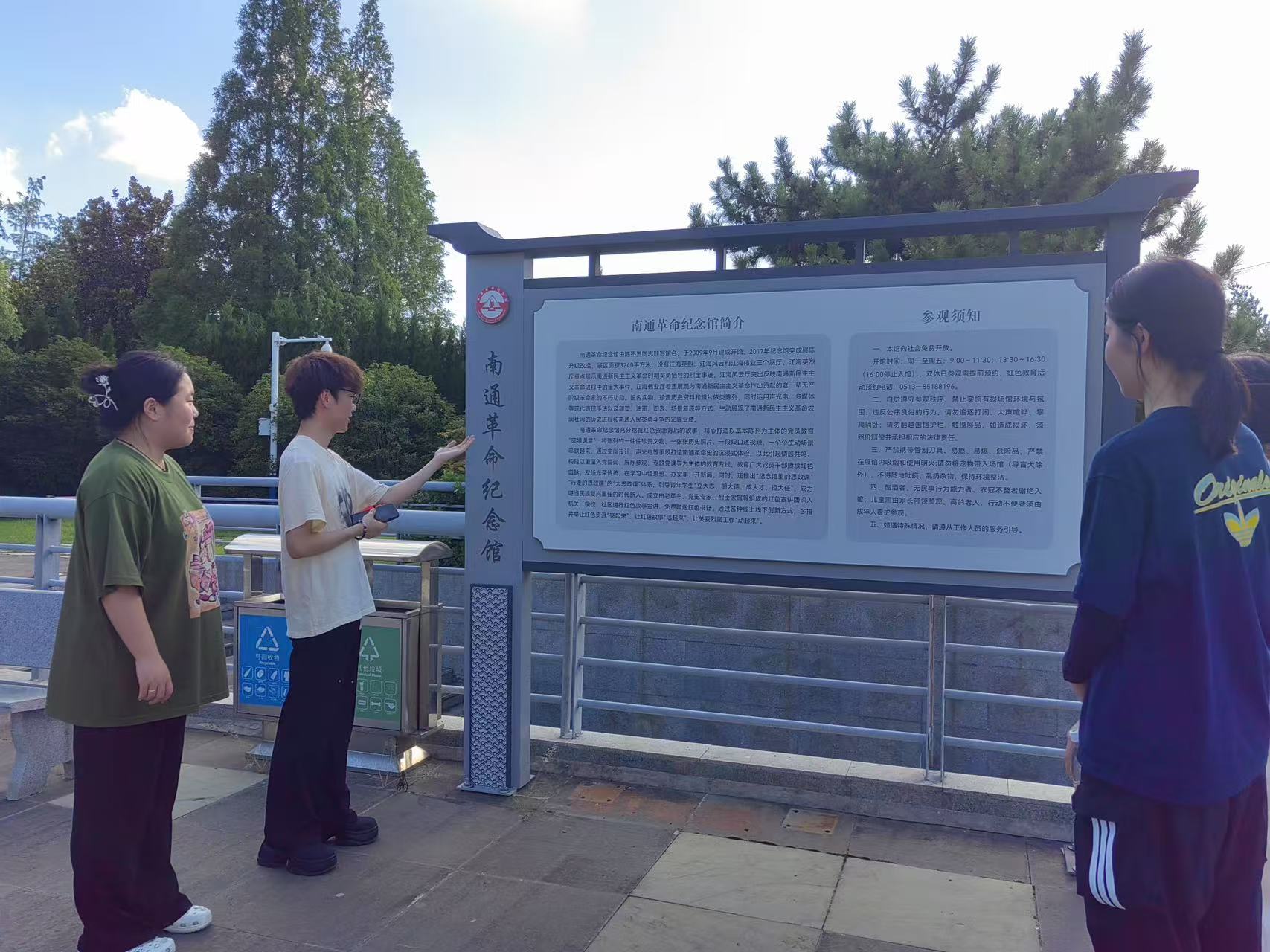

筹备之初,队员们陷入了"史料困境"。在南通革命纪念馆搜集资料时,他们带回了厚厚的《南通抗战史编年》《华中抗日根据地文献汇编》,里面满是"反扫荡""战略相持阶段"等专业术语。第一次试讲,队员照着PPT念"1941年苏中四分区反'清乡'斗争的战略意义",坐在下面的指导老师摇了摇头:"你讲得很准,但社区的大爷大妈可能听不懂。"

图为小分队队员参观南通革命纪念馆。黄峥 供图

如何让历史"落地"?队员们开始了一场特殊的"翻译"工作。他们把"战略转移"解读为"就像家里着火了,先把老人孩子转移到安全地方,再想办法灭火";将"统一战线"比作"邻居们一起对付闯进院子的强盗"。为了让小朋友理解"持久战",队员们设计了"吹气球比赛":"就像给气球打气,日军一开始很猛(气球快速变大),但咱们慢慢坚持(持续补气),最后一定能把气球吹得更大。"

这个过程充满挑战。队员刘同学负责讲解"九一八事变",最初她准备了详细的时间线:"1931年9月18日,日本关东军炸毁南满铁路......"试讲时,有位阿姨举手:"姑娘,你说的南满铁路在哪儿?和咱们南通有关系吗?"这个问题让刘同学愣住了。回去后,她特意查资料发现,南通大生纱厂在九一八后曾组织"抵制日货运动",工人自发销毁日纱,于是她在宣讲中加了这段:"就像咱们现在抵制假冒伪劣产品,当年的工人们用自己的方式告诉日本人:中国人不好欺负。"修改后的讲解,让居民们频频点头。

针对不同年龄层的"定制化"设计,是队员们的另一个突破。对老年人,他们侧重"回忆联结"——播放1945年南通光复时的老照片,询问"当年您家是怎么庆祝胜利的";对中年人,他们结合"家风传承",讨论"抗战精神对教育孩子有什么启发";对孩子们,他们准备了"英雄卡",每张卡片上印着一个抗战小英雄的故事,比如"送鸡毛信的海娃"。

活动当天的"国歌合唱"环节,意外成了检验"翻译"成果的试金石。起初,队员们担心居民们不好意思开口,特意准备了领唱。但当旋律响起,看着PPT上同步播放的抗战影像——芦苇荡里冲锋的战士、田间地头支前的百姓、废墟上升起的国旗,居民们的歌声自然而然地汇聚起来。"起来,不愿做奴隶的人们"这句歌词响起时,周睿注意到,坐在第一排的张奶奶跟着节奏轻轻拍着腿,嘴唇翕动,眼神里闪着光。后来张奶奶说:"你们讲的故事让我想起小时候,妈妈总说'要争气',今天唱国歌,才明白那'气'就是中国人的骨气。"

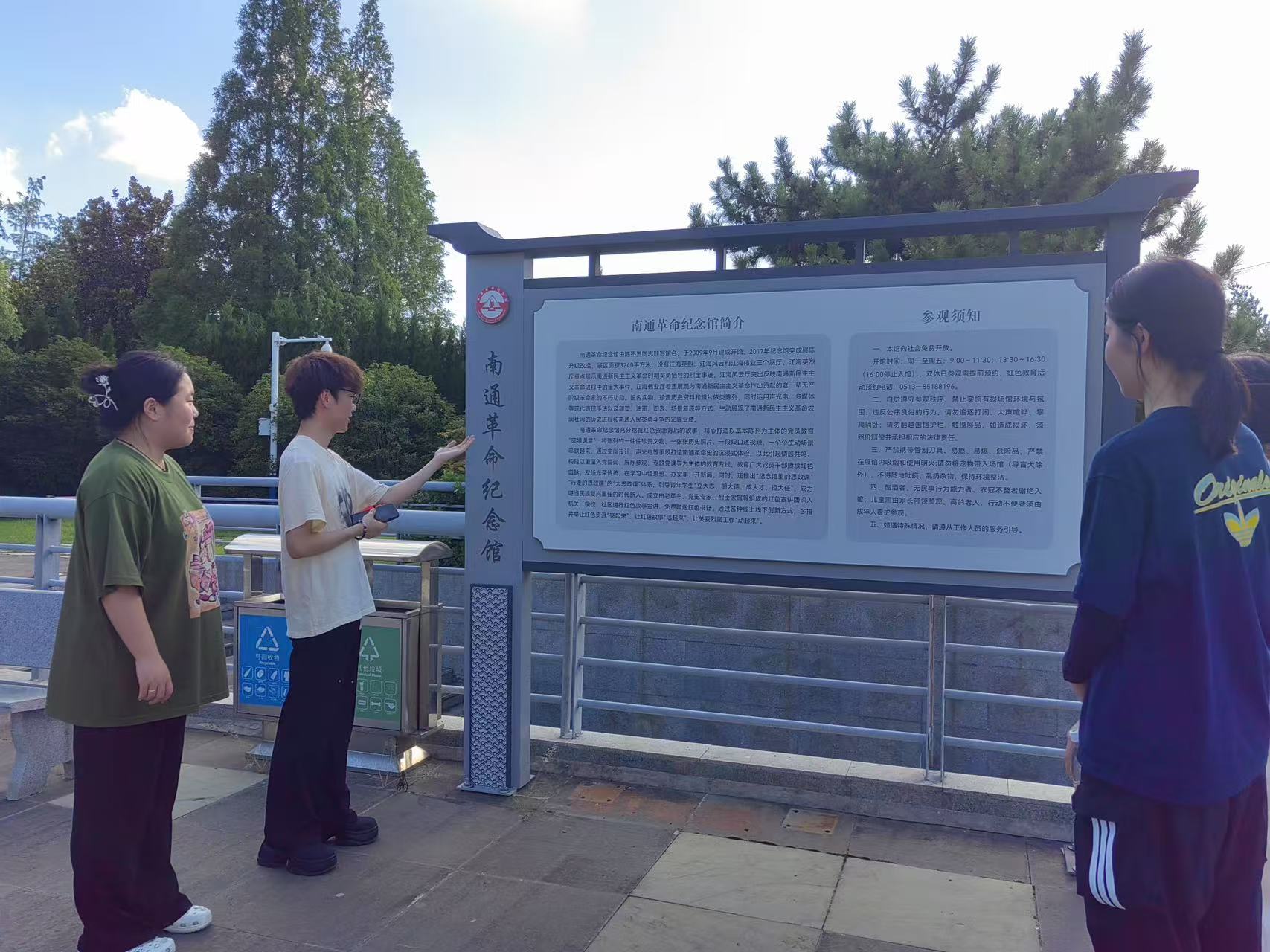

图为小分队队员宣讲过程。沈琳华 供图

知识竞答环节的互动更印证了"翻译"的效果。当问到"南通抗战中牺牲的最高将领是谁"时,不仅有老人回答"梁灵光",连12岁的男孩都能说出"他带领部队在三阳镇战斗中歼灭日伪军300多人"。这个答案,来自队员们特意改编的"抗战顺口溜":"梁司令,真英勇,三阳镇上显威风;灭日寇,保家乡,南通百姓记心中。"

实践结束后,队员们在总结会上写下感悟。一个队员说:"以前觉得学历史是为了考试,现在才懂,是为了学会说话——用先辈能听懂的真诚,说后代能明白的故事。"这种成长,或许比任何宣讲成果都更珍贵——当一群大学生学会在历史与现实之间架起桥梁,抗战文化的传承,便有了最鲜活的力量。