近日,杭州师范大学人文学院非遗寻红色根脉社会实践团队深入宁波市工人运动纪念馆开展寒假社会调研,探寻红色文化在新时代的传承路径。通过实地走访、文献研读及多方访谈,纪念馆以多元合作与科技赋能的创新实践令人印象深刻,为红色文化传承注入了鲜活生命力。

一、历史回溯:重温工人运动热血征程

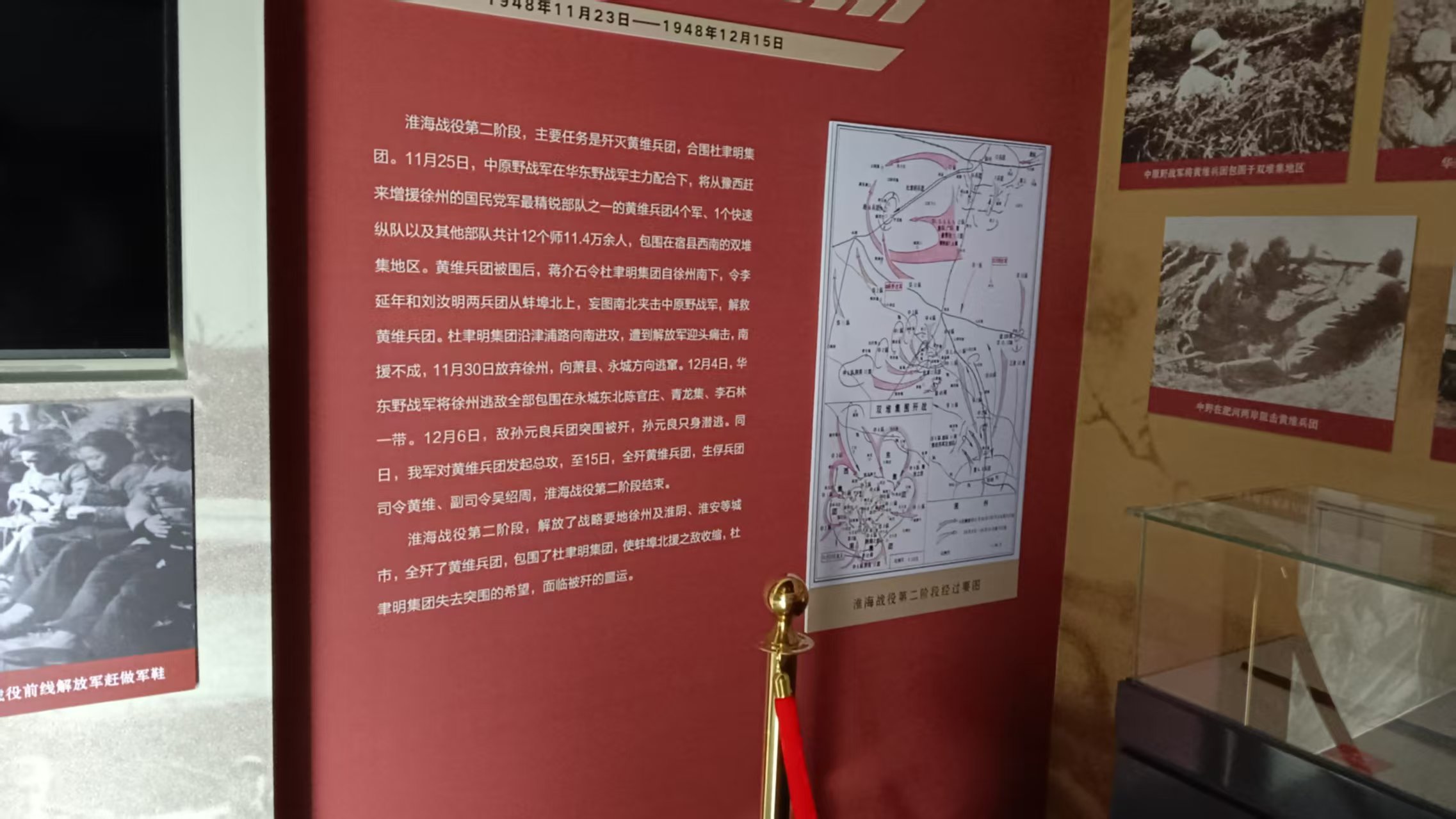

踏入宁波市工人运动纪念馆,泛黄照片、斑驳工牌与手写罢工宣言,将人瞬间拉回那个热血沸腾的年代。馆内讲解员李女士介绍:“这些文物不仅是历史的见证,更是工人精神的载体。”

在“劳动工具展区”,一位驻足良久的老工人感慨道:“我父亲曾用过类似的纺车,他说当年罢工时,大家就是靠这些工具坚持生产自救。看到它们,仿佛听见父辈的呐喊。”历史在此处不再是冰冷的陈列,而是通过文物与故事的串联,让观众触摸到工人阶级的坚韧与团结。

二、多元合作:共绘红色文化传播同心圆

单靠一座纪念馆的力量有限,必须打破地域壁垒。调研发现,纪念馆与上海、广州等地工运纪念馆建立“红色联盟”,联合策划《百年工运风云》巡回展。来自杭州的游客张先生表示:“展览串联起多地工运史,让我第一次意识到浙江工人运动与全国抗争浪潮的紧密联系。”

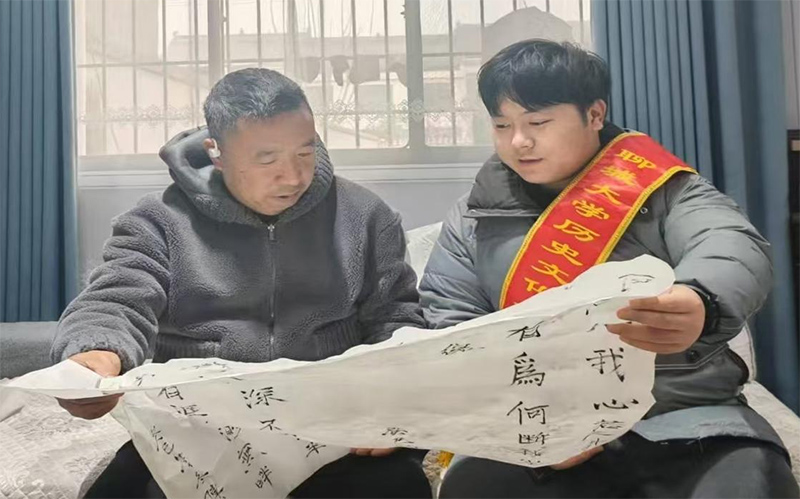

另一方面,纪念馆与社区、学校紧密联动。走进社区,举办红色文化讲座,邀请老革命家、学者讲述工人运动的热血故事,让居民在家门口就能感受红色文化的熏陶;深入校园,开展红色主题班会、知识竞赛等活动,激发学生对红色文化的兴趣。通过这些合作,红色文化走进大众生活,在人们心中种下传承的种子。

三、科技赋能:打造沉浸式红色记忆场域

科技不是噱头,而是让历史可感可知的桥梁。当王鲲烈士伏案起草宣言的场景立体再现时,观众仿佛置身1927年的秘密会议室。大学生志愿者小林感叹:“传统展板让人走马观花,而动态场景让我真切体会到革命者的紧迫与决绝。”线上展厅则突破了物理边界。数据显示,纪念馆开发的“云上工运馆”小程序上线半年访问量超50万次。

四、结语:让红色火炬照亮新征程

此次调研揭示,宁波市工人运动纪念馆通过“历史活化-跨界联动-数智创新”的三维实践,构建起红色文化传承的立体网络。红色文化要‘活起来’,既需守护精神内核,更需创新表达方式。期待更多文化场馆以守正创新之姿,让红色基因在时代脉搏中生生不息。