在宁波这片古老而又充满活力的土地上,非物质文化遗产如同璀璨的星辰,点缀着这座城市的历史长卷。宁波,作为非遗大市,不仅承载着丰富的文化遗产,更是在非遗保护和传承方面走在了前列。

7月20日,宁波大学“薪火传招宝,红色送教行”实践分队有幸深入宁波鄞州非遗馆,参与了一场意义非凡的非遗文化实践学习活动,体验了宁波非遗的独特魅力和深厚底蕴。由于本次探访的非遗技艺种类较多,团队成员在尊重每个人意愿基础上组成了七个小分队,每个分队对七项非遗技艺传承人进行了采访并现场体验了非遗技艺。七项非遗技艺分别是:香包、骨木镶嵌、虎头鞋、面(粉)塑和泥金彩漆、手工书画装裱、小儿针灸、越窑青瓷。

宁波非遗香包的制作工艺精湛,注重细节和装饰。五彩丝线或碎布缝制的香包,形态各异,寓意吉祥。匠人们运用平针、锁针、打籽针等多种针法,使香包表面呈现出精美的图案和纹理。香包内装入的中草药香料,不仅散发出宜人的香气,更具有驱蚊提神、避邪祈福的实用功效。

小组成员们了解到,宁波非遗香包的传承与发展得到了社会各界的广泛关注和支持。政府通过资金扶持、政策引导等方式,鼓励匠人传承和发展香包制作技艺。非遗传承人通过开设工作室、举办培训班,将香包制作技艺传授给年轻一代,为香包的传承注入新的活力。

最后,小组成员们还在传承人帮助下自己挑选缝制了香包,亲自感受了香包缝制的乐趣和魅力。

骨木镶嵌,作为宁波传统工艺“三金一嵌”之一,源远流长。自隋唐时期起,宁波便出现了骨木镶嵌工艺品。到了清乾隆中叶,这一技艺更是达到了鼎盛时期。骨木镶嵌以牛骨片、黄杨木片等为原料,通过精细的锯切、雕刻和镶嵌工艺,制作出美轮美奂的工艺品。其制作方法多样,包括高嵌、平嵌和高平混嵌三种,题材广泛,涵盖历史故事、民间传说、生活风俗等,寓意吉祥。

小组成员在非遗馆内,有幸欣赏到了骨木镶嵌的作品。各种图案在牛骨的映衬下,更显清雅华贵,展现了骨木镶嵌工艺的独特魅力。同时,也现场观摩了传承人锯切雕刻,师傅的指甲由于长期从事这项工作磨损严重,这份对非遗的热爱和对质量的坚持,小组成员们对此表示极大的钦佩。

虎头鞋的历史可追溯至两千年前的汉代,最初称为“伏虎头鞋”,由男子穿着。唐代时,宫廷女子也绣制虎头鞋,其样式和制作技艺在宋明时代已遍布我国各地。宁波地区的虎头鞋,不仅色彩丰富,更有着“鞋”与“靴”两种形式,其设计和制作技艺代代相传,成为民间文化的重要组成部分。

虎头鞋在民间被赋予了雄健、吉祥、避邪的象征意义。在鄞县,虎头鞋常作为儿童的护身符,寄托了平民百姓对下一代的希望和对新生活的憧憬。端午节,孩子们穿着虎头鞋以示避凶驱邪,新婚夫妇亦有穿着虎头鞋,寓意消灾免病,白头偕老。

如今,虎头鞋制作技艺已被列为鄞州区非物质文化遗产保护项目,参加了多次市及区的非物质文化遗产展示。为了传承这一技艺,老一辈艺人如曹大毛老太和应梅娟婆婆,不仅自己坚持制作,更通过收徒传授技艺,确保虎头鞋的制作技艺得以流传。小组成员们还自己制作了虎头鞋,塞棉、缝制等各个环节都需要极大耐心,最后的成品也让他们感到十分有成就感。

面塑艺术,以面粉、糯米粉或米粉为原料,通过蒸煮、揉色、捏塑等手法,创作出栩栩如生的花鸟虫鱼和人物形象。市级代表性传承人曲海地,自2002年起学习面塑技艺,师从多位面塑大师,不断探索与研究,将传统技艺与宁波本地文化相结合,走出了一条具有地方特色的面塑艺术之路。

泥金彩漆,这一融合了泥金工艺与彩漆工艺的传统技艺,拥有7000多年的历史,曾于明清时期达到鼎盛。其主要原料包括中国生漆、金箔以及多种天然矿物质,制作工艺复杂,包括堆泥、沥粉、泥金彩绘等步骤,成品色彩丰富、质感细腻、装饰性强,并具有深厚的文化内涵。

通过对传承人的采访,我们了解到,面对现代生活方式的变迁和市场需求的减少,泥金彩漆和面塑艺术都面临着濒危的挑战。为了保护和传承这些非物质文化遗产,国家和地方政府采取了一系列措施,包括建立传承人制度、开展技艺培训、举办展览和比赛等,以激发公众的兴趣和关注,并推动创新发展。

手工书画装裱,被誉为中国传统艺术的"三分画,七分裱",其重要性不言而喻。这一技艺不仅能够保护书画作品,延长其生命力,更通过细致繁杂的工序,使作品的墨色、色彩更加丰富突出,画面更加生动,从而增添艺术性。

装裱过程包括托裱画心、平贴、配色绫锦纸绢等多道工序,每一步都需要极高的技艺和耐心。通过装裱,不仅能够修复受潮、糟朽、虫蛀的书画,更能够让这些作品以更加完美的形态呈现于世。

据传承人所述,手工书画装裱由于学习时间长、学习难度大但是收入低,同时也受机器装裱的影响,导致继承人较少,以往的学徒也至少要学三年才能达到最基础水准。传承人还现场为小组成员展示了如何安装“天地轴”、如何进行旧字画修复等技艺,师傅精湛的技艺和匠人精神让人不由心生敬意。

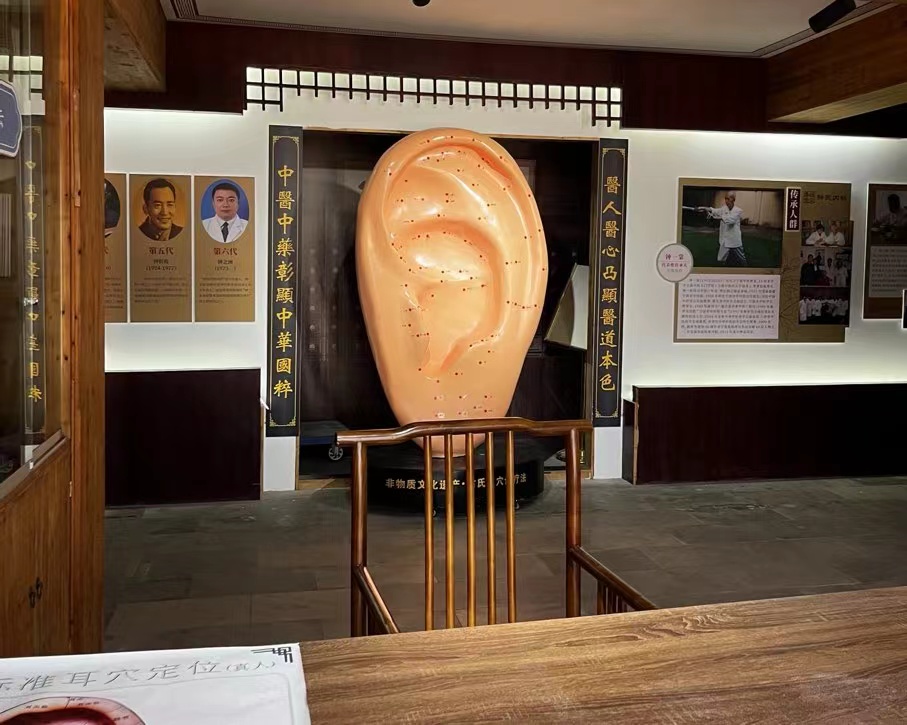

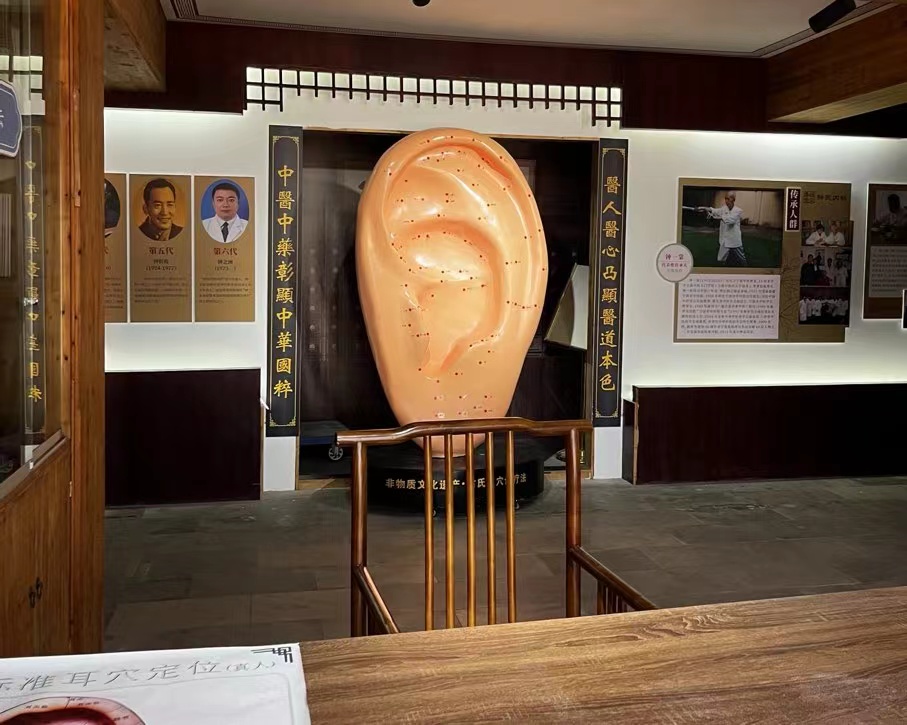

小儿针灸,作为中医针灸疗法的重要分支,历史悠久,源远流长。它主要针对新生儿及小儿阶段的常见病,如夜啼、吮乳困难、泄泻、咽喉炎症等,通过穴位施针,浅刺皮肤表层,激发患儿自身免疫功能,达到治疗效果。

鄞州区首南街道干屯村的李凤林,师承上海针刺名家陆莲卿医师,1932年返乡后一直致力于小儿针灸的实践与传承。李凤林的儿媳余杏月,继承了这一传统技艺,并在陈婆渡医院(现钟公庙街道陈婆渡社区卫生服务站)小儿针科继续服务,至今已有二十年。如今,余杏月已将这一技术传授给了下一代,确保了这一传统医术的延续。

越窑青瓷,源远流长,其历史可追溯至东汉时期,被誉为"母亲瓷"。作为中国古代最著名的青瓷窑系之一,越窑以其精湛的技艺和独特的艺术风格,持续烧制了1000多年,对中国乃至世界陶瓷史产生了深远的影响。

作为国家级非物质文化遗产,越窑青瓷烧制技艺得到了国家和地方政府的重视和保护。当代窑工在传统工艺基础上不断创新,使越窑青瓷更加适应现代审美需求。

随着本次实践学习活动的圆满结束,我们深刻体会到了非遗的宝贵价值和传承的重要性。文化遗产是一个国家和民族的精神象征,是不可再生的珍贵资源。非遗作为文化遗产的重要组成部分,承载着民族的集体记忆,是连接过去与未来的文化桥梁。

在国家层面,我国已经将非遗保护上升至战略高度,通过颁布《中华人民共和国非物质文化遗产法》等法律法规,确立了非遗保护的法律地位和政策支持。同时,通过设立专项基金、开展非遗节庆活动、加强非遗教育普及等措施,激发了全社会对非遗的关注和热爱。

我们相信,在国家政策的引领下,在地方政府和社会各界的共同努力下,非遗的保护和传承工作必将取得更大的成就。我们期待,这些珍贵的文化遗产能够在新时代焕发出更加璀璨的光芒,为推动社会主义文化繁荣兴盛,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献独特的力量。让我们携手前行,共同守护好这些非物质文化遗产,让它们在历史的长河中永远流传,成为连接民族情感、促进文明互鉴、增进人民福祉的永恒纽带。